お家でできる紙粘土アートを、年齢別に6つ紹介します。必要な材料は100円ショップ中心でOK。作り方のコツ、ひび割れを防ぐ接合方法、乾燥と保管のポイントまで写真付きで解説します。まずは「基本の扱い方」を押さえてから、年齢に合わせて無理なく楽しみましょう。

紙粘土は奥が深い!紙粘土でオリジナル作品を作ろう

紙粘土は手軽に手に入り、特別な道具がなくても楽しめるのが魅力です。前回の記事では子どもたちの「対応力」を育む素材に焦点を当ててお話してきましたが、さらにこの記事では、素材別アートの一つとして紙粘土作りの体験も加えてみました。年齢別に6種類のアート活動をご紹介しています。ぜひお家アートの参考になさってくださいね。

手指で感触を楽しむ紙粘土アート

軽くて扱いやすくなった紙粘土

子どもたちにとって、形を自由に変えられる粘土は想像力をかき立てる楽しい素材です。幼稚園では油粘土が使われることが多いと思いますが、今回は紙粘土をご紹介します。以前の紙粘土は、重くて水分が多く、乾くとザラザラした手触りになるのが特徴でした。

現在、画材店や百円ショップでは、軽くてあまり手についてこない、触り心地の良い紙粘土が売られています。固着力も強く、新聞紙やペットボトルなどの芯材につけるのもやりやすいです。では、その紙粘土は、どのようにしてできているのでしょうか?

驚きと発見!手作り紙粘土に挑戦しよう!(小学生向け)

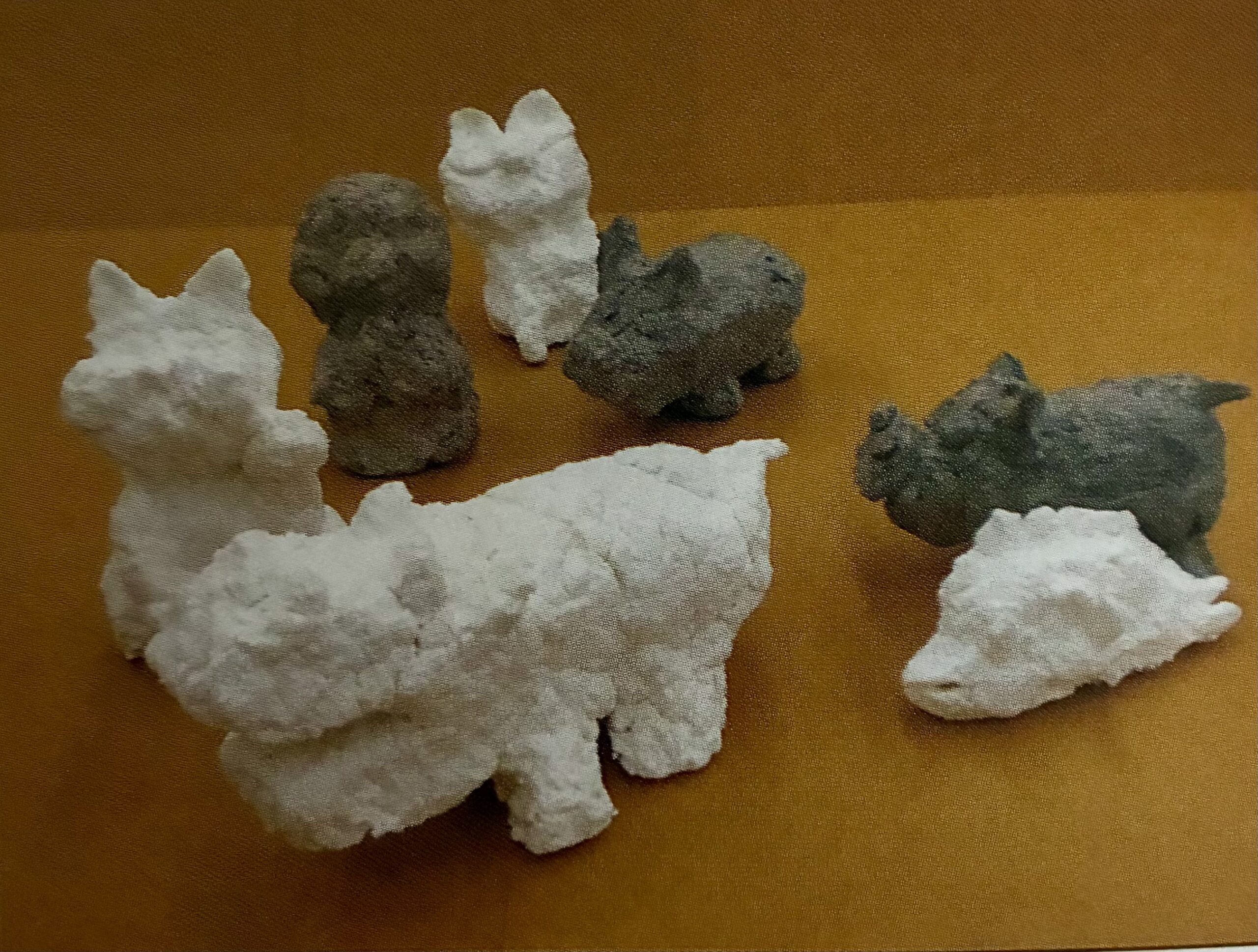

市販の紙粘土は知っていても、実際に作ったことのあるお子さんは少ないのではないでしょうか。紙粘土が身近なものを使って作れる、という驚きと喜びをお子さんに味わわせ、素材により親しむきっかけにできればと思います。

用意するもの

- 古新聞(一人分 2枚程度)またはトイレットペーパー(1/3巻程度)

- 大きめの洗面器など

- 洗濯のり(750mlのうち5分の1程度)

- 木工用ボンド、のり

作ってみよう!

「紙粘土は何からできていると思う?」そんな問いかけから、アートの時間を始めてみませんか?「紙粘土だから、紙かな?」「そう!紙からだね。でも柔らかいよね?」「他に何が入ってるのかな?」お子さんとの会話から紙粘土を作る材料について興味を引き出しましょう。

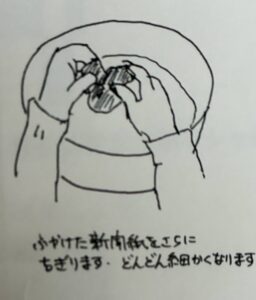

- できれば前日の夜から、ちぎった新聞紙やトイレットペーパーを洗面器の水にしっかり浸しておきましょう。翌日、この作業は、お子さんにとってかなりの力仕事になります。一緒に手を動かしながら、「どんどん小さくなってきたね」と言葉かけをしながら作業を進めましょう。

ちぎった紙と水がよく混ざり「どろっとした」状態になるまで細かくしていくことがポイントです。

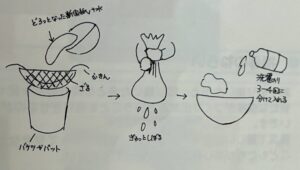

- 紙片が細かくなったら、少しずつ両手で握るようにして、ぎゅっと水を絞ります。手拭いなどや、ふきんに包んで水気を絞ってもOKです。

- パルプ状になった紙をボウルに入れ、洗濯のりを少しずつ混ぜていきます。耳たぶくらいの柔らかさになったら良いでしょう。ポイントはボンドやのりを最後に少量、混ぜると粘り気が増します。

- さぁ!できた紙粘土で好きな形を作ってみましょう!市販の紙粘土より粘り気が少ないので、細かな形や模様は難しいです。動物などを作る時は、胴体部分に新聞紙やトイレットペーパーの芯材を入れるとひび割れを防ぎ丈夫になります。

指先で感触を楽しむ!紙粘土アート(3歳〜5歳)

*小さなお子さんには、手作りの過程よりも、粘土の感触をそのまま楽しむアート活動がおすすめです。

お子さんと会話をしながら、自然に手が動くような雰囲気づくりを心がけましょう。「これは何かな?」「粘土かな?」「そう!これは紙粘土だね」実際に紙粘土づくりを体験したお子さんには、いろんな形ができたね!と話し合い、興味を引き出しましょう。

紙粘土は、ちぎったり、丸めたり、叩いて伸ばしたりして、感触を確かめ体験することができる素材です。出来上がった形に絵の具で色を塗って、飾ることへの喜びもお子さんに味わってもらいましょう。

紙粘土の扱い方のポイント

- 紙粘土を出したままで空気にふれる時間が長いと乾燥して固くなります。形が作りづらくなるため、お水を少しつけると柔らかくなり、扱いやすくなります。

- 紙粘土は使う分だけ出して、残りはラップなどに包んでおくようにすると固くなりません。

- 紙粘土で形を作り、乾燥させると粘土の中の水分が蒸発するため縮み、ひび割れが起こりやすくなります。接合した部分などは、粘土が縮むと取れやすくなります。水をつけたりして、つなぎ目が見えないよう、しっかりくっつけるようにしておきましょう。

用意するもの

- 紙粘土 (百円ショップの紙粘土は、量は少なめです)

- 粘土べら(あれば便利です)

- 粘土板(粘土をこねたり成形する時にあると便利。代用品として百円ショップのプラスチック板や画板も使えます。)

- 水彩絵の具かポスターカラー(赤・青・黄色など)

- 水彩筆、筆洗い用器など

- 絵の具皿かパレット

- 雑巾(筆の水分調整や洗った筆を拭くため)

- 古新聞 (絵の具を使う時に敷くと良いです)

作ってみよう!

1、粘土を柔らかくする

まず紙粘土を使う分だけ紙粘土を取り出して、ちぎったり、丸めたり、手の平でこねたりして粘土の感触を思う存分、楽しんでみましょう。

2、粘土で遊ぶ

「わぁ、お団子みたいだね!」両手のひらで台の上を転がせば「ニョロニョロ!蛇さんになったね」と声をかけながら、お子さんの自由な発想を引き出し、粘土遊びを楽しく体験させましょう。

3、色をつけよう

どんどん形が変わるのを楽しんだら、作った形に絵の具で色を塗って見ましょう。

*1つの作品に触れる時間は長くなりすぎないように(粘土が乾いてきますから)見守ってあげてください。

ヒント:叩けば潰れて、押せば平らになっていきます。まるでパン屋さんかピザ屋さんになったみたいです。食べ物を意識して粘土で作っても楽しい遊びになります。あまり薄く伸ばすと乾燥後に壊れやすくなるので気をつけましょう。

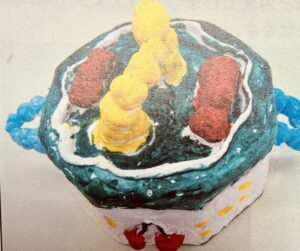

紙粘土で器つくり(5歳〜小学生)

自分で作った器に何を入れようかな?そう考えるだけでもワクワクしますよね。実際に使える物を作ることで、お子さんの自信にもつながります。

用意するもの

- 紙粘土

- 粘土べら

- 水彩絵の具, 水彩筆, 筆洗い用器など

- 絵の具皿かパレット

- 雑巾(筆の水分調整用)

- あれば粘土用ニス(百円ショップに売っています)

- 古新聞 (絵の具やニスを塗る時、作業台に敷いてあげましょう)

作ってみよう!

*紙粘土で器を作ることもできます。実際に生活の中で使える物を作ることは、お子さんの自信や喜びになると思います。

1、器の形を作る

粘土を好きな形に伸ばして器の底を作り、その周りに蛇のように細長く伸ばした粘土をぐるぐると積み上げていきます。お水を指でつけながら積み上げていくと丈夫になります。

外側にビーズやビー玉を埋め込むと、キラキラした素敵な器になりますよ。ビー玉がうまくくっつかない場合は、木工用ボンドを少し粘土につけてから埋め込むのがおすすめです。

2、縄文土器にも挑戦!

小学生くらいのお子さんなら、石器時代の縄文式土器のような作品に挑戦してみるのはいかがでしょう?

インターネットで縄文土器を調べて、歴史や文化に触れてみるのも面白い学びになります。学んでみることでお子さんの世界がさらに広がります。縄目模様は、本物の紐を軽く押し当てたり、粘土べらでつけたりして見ましょう。

3、色を塗って仕上げる

粘土がしっかりと、くっ付いたら、絵の具で色をつけます。この時、絵の具は少し濃いめに溶かすとムラなくきれいに塗れます。細かい部分や凸凹のところは少し水を多めにすると絵の具が塗りやすくなります。

4、ニスでコーティング

絵の具が乾いたら、ニスを塗ってさらに乾燥させれば完成です!ニスを塗ることで艶が出て、作品が長持ちします。

簡単にできる!紙粘土で鉛筆たて作り

*「いきなり1から形を作るのは難しそう・・・」そんな時は、あらかじめ用意した型の周りに、紙粘土を貼っていく方法があります。牛乳パックや空き缶(切り口で怪我をしないように気をつけましょう)などの芯材を使うと、簡単にかっこいい作品が作れます。

上の画像は、私が実験的に作った鉛筆たてです。牛乳パックを芯材にして、粘土が乾いた後、スポン!と抜けるか確認しました。何年もデスクに置いて愛用しているため、絵の具が少し剥がれています。

用意するもの

- 紙粘土(百円ショップでは「くっつきやすい」と書かれた物もありました)

- 芯材(好きな高さに切った牛乳パック、空き缶、不要のプラスチック容器など)

- 粘土べら(あれば)

- 水彩絵の具、水彩筆、筆洗い用の容器

- 絵の具皿またはパレット

- 雑巾

作ってみよう!

1、芯材を準備

まずは好きな高さに切った牛乳パックや空き缶などを用意します。空き缶を使う場合は、切り口で怪我をしないように注意しましょう。

2、粘土を貼り付ける

少しこねて柔らかくした粘土を、芯材の周りにしっかりと貼り付けて行きます。ひび割れを防ぐために、表面を水で少しずつ撫でながら整えると、滑らかできれいな仕上がりになります。

3、飾りつけを楽しむ

粘土べらで模様をつけたり、穴を開けたり、別の粘土で作ったパーツを貼り付けたりと、自由に飾りつけを楽しみましょう。パーツを接着する時は水か木工用ボンドを使うと安心です。

4、乾燥させる

形ができたら、しっかりと乾燥させます。牛乳パックを芯材にした場合、紙粘土が乾くと、スポン!と抜き取ることができます。作品が壊れないように、慎重に抜き取ってくださいね。

紙粘土で版画あそび(4、5歳向け)

『紙粘土で版画?』と不思議に思うかもしれませんが、これがまた面白いんです。型押しした粘土に色をつけて、紙に写すという、普段とは少し違うアート体験ができます。

用意するもの

- 紙粘土

- 半紙(少し厚めのものがお勧めです。)

- 水彩絵の具、水彩筆、絵の具皿またはパレット

- 筆洗い用の容器

- 型押しに使えそうな廃品類(トイレットペーパーの芯、割り箸、ペットボトルのキャップ、太めの紐など)

- 粘土板または画板

- 雑巾

お家にある物で使えるものがあります。

お家にある物で使えるものがあります。

作ってみよう!

1、粘土を柔らかくする

まずは紙粘土をこねて扱いやすくしましょう。

2、粘土を伸ばす

紙粘土を厚さ、約1.5〜2.0cmくらいにのばします。形は楕円形でも丸みのある形でも自由です。だいたい伸ばせたら、裏返して平らな面を出しても構いません。

3、型押しをする

柔らかい紙粘土の表面に、準備しておいた廃品類を使ってどんどん型押しをしていきましょう。型押しの形を重ねると模様も複雑になって面白いですよ。

4、色を塗る

「これでいい!」とお子さんが納得したら、いよいよ絵の具の出番です。絵の具は少し濃いめに溶いて、型押しした表面に色を塗っていきましょう。型押しで凹んだところには絵の具は塗らなくて大丈夫です。

5、版画を刷る

絵の具を塗った粘土の上に半紙をそっと乗せ、上から優しく押さえます。半紙に絵の具を吸い取らせましょう。ゆっくりと半紙を剥がすと、模様がくっきりとプリントされているはずです!絵の具をつけ直せば、何枚も繰り返し刷ることができます。色を上から重ねて変えても楽しいですよ。

6、作品を飾る

できあがった紙粘土は、そのまま乾燥させれば、オブジェとして飾ることもできます。

*半紙はスベスベしてる方が表です。お子さんに触らせて確認してもらいましょう。表を紙粘土に被せるようにしてくださいね。

紙粘土で手型アートを作ろう!(4歳〜小学生)

紙粘土を使って、お子さんの手型をアート作品にしてみませんか?

成長の記録にもなる、世界で一つだけの素敵な記念品が作れますよ。

用意するもの

- 紙粘土(百円ショップのものでOK。2個あると安心です)

- あれば粘土べら

- 粘土板か画板

- 水彩絵の具または色付き紙粘土3色程度

- 水彩絵の具使用の場合は、手洗い用のバケツや手拭きタオルも用意しましょう。

色付き紙粘土を作ってみよう!

*百円ショップでも色付きの紙粘土は売っていますがありますが、お家にある水彩絵の具を使えば自分で作ることができます。

1、紙粘土は適当な大きさにちぎって、その上に絵の具を少し出します。

2、粘土で絵の具を包むようにしながら、手でしっかりこねて色を馴染ませます。

3、色を混ぜて、好みの色を作ることもできます。色がついた粘土同士を混ぜるか絵の具の段階で混ぜるか、好きな方法で試してみてください。

*ポイント

色を混ぜる際は、2色程度に抑えるのがおすすめです。たくさん混ぜ過ぎると、色が濁ってしまうことがあります。

いよいよ手型アートに挑戦!

*色のついた紙粘土を使って、手型の周りをデコレーションしましょう。

1、粘土を伸ばそう

お子さんの手が充分に入るくらいの大きさに紙粘土をのばします。厚さは1.5cmくらいが目安です。粘土の周囲はひび割れなどないように粘土べらなどを使って、滑らかに整えておきましょう。

*壁飾りにする場合は作品の上に紐を通す穴を1〜2個、開けておくと便利です。穴は縁ギリギリに開けるとだと壊れやすいため、少し内側に余裕を持って開けてください。

2、手形を取ろう

円形や不定形など好きな形にのばせたら、手が入る大きさか確認して、粘土に手型を作ります。粘土に乗せた手に力を加えて、手の形が凹むようにします。柔らかい粘土でも、しっかりと手型が凹むのには力が必要です。手のひらや指1本ずつ、大人がゆっくりと上からお子さんの手を押さえて型取りをしましょう。

3、飾り付け

紙粘土にお子さんの手型が取れたら、粘土の縁が割れてないか確認して、飾り付けです。手型の周りに色付きの紙粘土で飾り付けしていきましょう。飾りの粘土は小さく丸めたり、粘土べらで上から模様をつけたりして、白く残った手型を目立たせるようにしてみます。

4、乾燥〜仕上げ

飾り付けが終わったら乾燥させて完成です!壁飾りの場合は、お好きなリボンや紐を通して飾ってみてくださいね。

まとめ:紙粘土アートで育む、お子さんの創造力

- 紙粘土の柔らかさや質感に触れることで、手や指先の感覚が刺激されます。

- 紙粘土の特性を活かし、立体的な作品を作る楽しさを知ることができます。

- 絵の具で色をつけたり、混ぜたりする工程は、色に対する関心を引き出し、アート体験をより豊かにします。

- 紙粘土で形を作るだけでなく、版画にも応用できることを知ることで、お子さんの応用力も育みます。

- 自分で作った作品を飾る喜びは、お子さんの自信につながります。

今回は紙粘土を紹介しましたが、粘土は型を取ったり、絵の具を混ぜてみたり、さまざまな遊び方ができます。お子さんのアイデアを活かして、色々な紙粘土アートに挑戦してみてくださいね。

・活動内容:親子造形ワークショップ主宰。木工・紙工作・紐素材など五感を育む絵画・造形が専門。

コメント