初めての工作に!糊とセロテープの違いで広がる子どもの想像力:お家アートのコツ

♠セロテープではダメ?糊と何が違う?

子どもと一緒に工作を始めたいけれど、糊とセロテープってどっちがいいの?セロテープの方が簡単かしら?そんな疑問を持つ親御さんのために、この記事では工作に欠かせない基本的な3つの接着剤(糊・セロテープ・木工用ボンド)の違いや使い分けのコツを40年以上の指導経験をもとに分かりやすく解説します。アートでの使い方をご紹介します。

♦糊とセロテープの違いとは?

基本的なお勧めは「ヤマトのり」が上げられますね。え?セロテープじゃダメなの?そう思われた方も多いかも知れません。実はこの2つには決定的な違いがあるのです。

紙を糊で貼る時のことを思い浮かべて下さい。貼ろうとする紙の裏側に糊付けしますよね?

ではセロテープはどうでしょうか? 上(表)から貼るのがセロテープ、糊は下(裏)から糊付けします。糊を使うことでお子さんは多くのことを考え学ぶことができるんです。

♦糊・セロテープのメリット・デメリット比較(一覧表)

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 糊(のり) | ・適量を考える力が育つ ・指先の刺激が脳に伝わる ・素材の質感を活かせる ・貼った後に調整ができる |

・手がベタベタになる ・乾くまでに時間がかかる ・慣れるまでに練習が必要 |

| セロテープ | ・手軽で簡単に使える ・上から見て貼れる ・紙がよれにくい ・仮止めにも使える |

・貼り直しができない ・素材の見た目が損なわれる ・工夫や考える力が育ちにくい |

糊に慣れてない子どもたちのエピソード

私の講師歴40年以上の経験では数えきれないお子さんやお母様のエピソードがあります。

・4歳の女の子・・・指についた糊を気にして作業が止まる。

それを見たお母様「私が食事の時でも指についたら、すぐに拭いてやってたからなんですね」と反省されていました。

・小学校低学年の男の子・・・糊がつくたびにすぐ手を洗いに行く

他の生徒さんから「そんなことしてたら、いつまでもできないよ。手は最後に洗えばいいのに」と言われていました。

・幼稚園の女の子・・・家庭で糊を使っていなかったため驚きの声

私から糊のメリットを聞いたお母様、それまで家では汚れるからと糊を使わせていなかったことで「だから幼稚園で糊だったんだ!ごめんね〜、お母さん、知らなかった」と次からは糊を持たせて下さいました。

・セロテープ同様に糊も上からつける男の子

カルチャースクールに来た小学生になったばかりの男の子。いつもセロテープを使っていたことが、すぐに分かりました。紙を貼る時、紙の裏側ではなく、セロテープと同じように紙の表に糊付けしていたんです!それを抑えて貼ろうとするので手はベタベタ、当然 最初は紙を思うように貼ることができませんでした。

♦子どもにとっての”学び”としての糊体験

百聞は 一見にしかず

あらかじめ糊の扱い方は言葉より、一緒にやって見せてあげるのが一番かと思います。教えると言うよりは一緒に遊ぶ感覚です。一度やってみたからすぐに上手に使えるようにはなりません。多くの材料体験から少しずつステップアップです。

幼稚園の課外教室での失敗エピソードです。

初めて年中〜年長の子どもたちに糊を使わせる時に、これだけあれば十分と20cm近くある特大サイズのヤマト糊を配布しました。

「わぁ〜うんちだ!うんちだ!」と男の子が大喜びで糊を絞り出していたんです!そこで次からは使いづらいと思いつつ、絞り出せないカップ入りの糊に変更してみました。

すると今度は・・・「パーンチ!!」 思いっきり糊のカップに握り拳を突っ込んでいました!

生徒数が多かったので、みんなに配っている間の出来事でした。糊は少なめに使うこと、ですね。

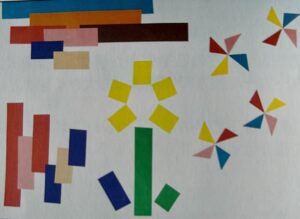

♥遊び感覚で学ぶ!はじめての糊づけアート体験

指の爪程度の小さな紙と5cm四方くらいの大きさの紙などを用意します。あらかじめ切った紙を少し用意しておくのも良いでしょう。

この時、ハサミでも手でちぎっても構いません。色紙や色画用紙などをいろんな大きさに切って用意すると楽しいです。ちぎったりしながら、「あ、面白い形ができたね!」などと言葉かけして下さいね。小さな紙は「真ん中糊」、大きな紙は「端っこ糊」です。

使う指は人差し指と決めておきましょう。指の先にちょっとだけ糊をつけて「小さな形は真ん中のりだね」と選んだ形の裏側にちょこっとつけて台紙に貼っていきます。台紙は白でも色画用紙でも構いません。百均には様々な模様のついた色紙が売られていますので、混ぜ合わせて使ってみるのも楽しいですよ。さて、大きな紙を選んだら「大きな紙は端っこ糊だね」と裏返した紙の端っこにチョン、チョンと少し感覚を空けて糊を載せていきます。それを人差し指でスーッと伸ばせば綺麗に糊付ができます。ギリギリ端っこに多く糊をつけると貼って抑えた時に糊がはみ出て、ベタベタになりますから落ち着いてやらせてみましょう。

好きな絵を描くようになったお子さんには、描いた形を切り抜かせて色画用紙に貼らせるやり方も面白いです。切り抜きはキッチリでなくても縁に白い紙が残っていて大丈夫。思いの外、素敵な作品に仕上がります。

年齢が下になる程、お子さんの集中力にも限界があります。何も貼られていないところがあっても、お子さんができたことに満足したら、「良くできたね!」と認めてあげましょう。

描いた絵の他に不要になった雑誌から好きな形を選んで貼ることもできます。

色々、試してみて下さいね。

最初に糊付けのコツを学ばせると手がベタベタになったりしません。お子さんは力加減がまだ分かりませんからチューブ入りの糊はギュッと絞らないように落ち着いて糊を出させましょう。毎回、出すのが面倒なら不要な紙に少し出しておいて、そこから使うこともできますね。

幼児のお子さんには基本的な形の大きさの認識「大きな形、小さな形」を学ばせる良い機会です!

「小さな形はどれかな?」遊び感覚でお子さんに形を選ばせて楽しんでくださいね。形をつなげたり、バラバラに貼ったり、これだけでもお子さんには色々な発見があります。お子さんの自発性を大切にしながら一緒に楽しみましょう。

*木工用ボンドの特徴と活用方法(子ども向け解説)

のりとセロテープの他に工作などでよく使うのが木工用ボンドです。始めは白い液状ですが乾燥するにつれて透明になっていきます。急ぐときはドライヤーを使うか「速乾」とあるボンドを使用すると良いですね。木工用とある名前の通り木片、木材の接着に適していますが、他に布地、毛糸、段ボール素材、ビニールやキラキラのスパンコールなどにも活用できます。容器に満杯の時は出しやすいですが、半分くらいになると絞りづらくなり、上下に振って出すのが難点です。

多くはこれまでご紹介した接着剤で使えますが、高学年になり材料体験も豊富になってくると使う素材も広範囲になります。素材に見合った接着剤を使わせましょう。金属用など素材別に売られていますが、木工用ボンドの量を多めにして対応もできます。

また木工用ボンドの活用法については、ちょっと驚きの活用法があります。詳しくは「素材別アート」をお伝えする記事をご覧ください。

今回は基本的な接着剤についてお話ししました。のりや木工用ボンドの扱いに慣れることで、さらに楽しい工作を体験できるようになります。

♣紙袋で変身あそび(4、5歳向け)

身近な材料で、お子さんとの想像力が広がる楽しい工作をしませんか?

今回は紙袋とカラーセロファンを使って、親子で一緒に変身遊びができるユニークなアイテムをつくります。活用して楽しい工作ができます。カラーセロファンを使うことで、お子さんの「色」の世界がグンと広がるはずですよ。

画像は紙袋と服はゴミ袋を活用しました

画像は紙袋と服はゴミ袋を活用しました

*用意するもの

・お子さんの顔が入るサイズの紙袋(お買い物でもらう様なものでOK!)

・カラーセロファン(赤、青、黄などB5サイズくらいを各1枚)

・色紙や色画用紙、折り紙など、飾り用の紙

・のり

・ハサミ

*作ってみよう!

1、色の不思議を体験!カラーセロファンで遊ぼう

まずはお子さんにカラーセロファンを見せてあげましょう。それぞれの色をすかしたり、目の前にかざして見どんな風に見えるか一緒に試して見て下さい。「赤はどんな風に見えるかな?」「青は?」と問いかけてみましょう。

そして、赤と青、赤と黄色など、違う色のセロファンを重ねてみて下さい。「わぁ、色が変わったね!何色になったかな?」と、お子さんに色の変化を楽しんでもらいましょう。

2、紙袋を被って目の位置をチェック

次に、お子さんに紙袋を被ってもらいます。お子さんの目がどのあたりに来るか、鉛筆などで軽く印をつけましょう。

3、目になる部分をカットしよう!

印をつけた部分に沿って、ハサミで目の穴を開けます。長方形や楕円形など大きすぎないように注意しながら切りましょう。切る時は、紙をつまむ様にして切ると、ハサミが入れやすいです。ハサミを使う際は、お子さんが怪我をしないよう、必ず大人がそばで見守ってあげて下さい。

4、カラーセロファンで色メガネに!

目の穴を開けた部分に、好きな色のセロファンを貼りつけます。紙袋の方にのりを塗ってから、セロファンを乗せ、上から軽く押さえて接着しましょう。貼り終わったら、実際に被ってみて「どんな風に見えるかな?」と見え方を確認してみましょう。セロファンを通した景色に、お子さんもきっと目を輝かせるはずです。

5、自由に飾り付けを楽しもう!

カラーセロファンが貼れたら、いよいよ飾り付けです!色紙や色画用紙をちぎったり、ハサミで切ったりして、自由に紙袋に貼り付けていきましょう。どんな風に飾りたいか、お子さんのアイデアに耳を傾けてあげて下さい。もし難しい部分があれば、そっとアドバイスしてあげましょう。素敵なアイデアや、自由な発想には「すごいね!」「面白いね!」と、たくさん褒めて励ましてあげて下さいね。

♦親子でアート!紙で広がる立体ワールド「オリジナルビルディングを作ろう!(小学生向け)

前回は小さなお子さん向けのお家アートをご紹介しましたね。

今回は少しお兄さん、お姉さんになった小学生向けの工作をご紹介します!

身近な紙を使って、お子さんの想像力を大きく広げる「オリジナルビルディング」作りにチャレンジしてみましょう!

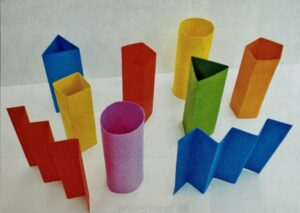

紙を立てることから始まる発見!

まずはお子さんにこんな質問をして見て下さい。「この1枚の紙、どうやったら、机の上に立てられるかな?」色紙やハガキサイズの紙を机に置いて、自由に考えてもらいましょう。

「紙でできることってなんだろう?」というヒントを出すのもいいですね。紙は切ったり、破ったりする以外にに何ができるでしょうか?

もしお子さんが「紙は折れる!」と気づいたら、たくさん褒めてあげて下さい!そう、紙を半分に折るだけで、ほら、机の上に自立しますね。この「平面から立体になる」という発見が、これからのビルディング作りへの第1歩です。この立体への展開から、お子さんの「ビルを作りたい!」という気持ちをグッと引き出していきましょう!

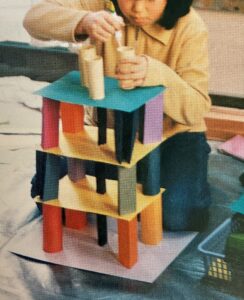

丈夫な建物を作ってみよう!

さぁ、いよいよビルディング作りです!シンプルな材料で、どんなに高く、どんなにユニークなビルができるか、ワクワクしますね。

柱と床を組み合わせて、どんどん階数を増やしていきます。完成までに少し時間がかかるかもしれません。お子さんの集中力に合わせて、2回に分けて制作時間を設けるのもおすすめです。焦らず、楽しみながら作っていきましょう!

*用意するもの

・色画用紙 8つ切りサイズ、色数は多いとカラフルでが楽しいビルになりますよ。

・のり、木工用ボンド

・ハサミ

・洗濯バサミ(糊付けした部分を固定するのに大活躍!(もしあれば便利です)

*作ってみよう!

まずはビルの骨組みとなる「柱」作りからスタートです。柱と床を交互に組み合わせて、繰り返す事でことで、どんどん階数を上げられます。柱の形は全て同じ形でも、それぞれ違っていてもOK!円柱、四角柱など、実際のビルを丈夫に建てるために使われている建材です。ただし、高さは揃えないと、建物がガタガタになってしまうので注意しましょう。

1、柱となる紙を選ぼう!

同じ大きさの紙(好きな色でOK)を選んで、柱の材料にしましょう。

2、円い柱の作り方(円柱)

紙を丸めて円柱にするのは少し難しいかも知れません。鉛筆などの丸い物に紙を巻き付けて、あらかじめ「巻きぐせ」をつけておくと、綺麗に丸めやすくなります。のり代部分にのりを付けたら、洗濯バサミで上下を挟んで固定すると、形が落ち着くまでしっかりと接着できますよ。

3、三角や四角の柱の作り方(角柱)

三角柱や四角柱には「のりしろ」が必要です。最近のお子さんの中には「糊代」を知らない子もいるかも知れませんね。まず、のりをつける部分を先に細く折っておきましょう。残りの広い部分をを四角柱なら4等分、三角柱なら3等分に折って形を作ります。

4、糊のつけ過ぎに注意!

柱を作る時は、糊のつけ過ぎに気をつけましょう。少な過ぎると剥がれてしまいますが、多過ぎると紙がふやけてしまいます。適量を意識して、丁寧に接着していきましょう。

5、柱と床をくっつけよう!

最初の1階部分は逆さまにして作ると作業しやすいです。床にする紙を置き、その上に柱のはしに木工用ボンドやのりをしっかりつけて接着します。床の下からも手で押さえてあげると、より丈夫に接着できますよ。この接着部分には「糊代」がありません。注意して接着剤を柱の接着部分につけていきましょう・

6、作り方は色々!

1階ずつ順番に積み上げていく作っていく方法と、各階ごとに作ってから、最後に全てをくっつける方法があります。お子さんがやりやすい方法で進めて見て下さいね。

7、お子さんのアイデアを大切に!

お子さんの「こうしたい!」というひらめきを大切に見守ってあげましょう。階段や梯子をつけたり、1階を駐車場にしたり、机や椅子を置いたりと想像力を広げて楽しく作るお子さんもいるかも知れません。

8、屋根はどうする?

屋根をつけるか、屋上にするか、最後の仕上げもじっくり考えながら作って見ましょう。色の組み合わせも工夫すると、世界に一つだけの素敵なビルが完成します。

§ アートが育む成長の芽 §

今回の工作では、ハサミやのり、木工用ボンドといった基本的な道具の使い方や、接着剤の適量について学ぶことができました。始めのうちは、接着剤の量を間違えてしまったり、ハサミの使い方がぎこちなかったりするかも知れません。

でも大丈夫!色々な工作を経験するうちに、お子さんは多くのことに気づき、学び、道具の使い方も少しずつ上手になっていきます。基本的な接着の仕方やハサミの使い方に慣れてくると、立体的な工作にも自信を持って挑戦できるようになり、お子さんの世界がさらに大きく広がっていくことでしょう。

大切なのは、完成した作品の出来栄えだけではありません。制作のプロセスで、お子さんがどんなことを考え、どんな経験ができたかを見守ってあげて下さい。一緒に作業しながら、お子さんは、色々な話をしてくれるかも知れません。、

お家アートを通して、お子さんの「できた!」という喜びや、想像力、工夫する力を温かく育んでいきましょう!成長の芽を温かく育んでいって下さい。

♥・・・まとめ・・・♥

・糊は裏から貼る体験で子どもの考える力を育む

・セロテープは手軽だが工夫する力が育ちにくい

・木工用ボンドは高学年の工作で活躍

*お家アートを通して「できた!」の喜びを親子で楽しみましょう!

コメント