対応力とは?:子どもに本当に必要な力

本記事では、お家で親子一緒に楽しめるアート遊びを通して、お子さんの「対応力」を育む具体的なアイデアをご紹介します。特に「紐」や「毛糸」などの身近な素材を活用した工作を中心に解説しています。

自分で考えて行動する力

20年以上も前から小学校の先生方が「今の子どもたちは、言われたことをやるのは上手だけど自分で考えて行動することが苦手だ」と話されていました。もしそう言った子どもたちが、そのまま大人になったら、どうなるのでしょうか?

私が実際に耳にした話があります。あるアルバイトの若者が仕事中に座って漫画を読んでいたそうです。「君、何をしているの?」と尋ねたら「もう、やることが終わったから」と答えたとか。

アートが育む対応力とは?

これからの時代を生きる子どもたちには、臨機応変に物事に対応する力が強く求められると私は考えています。アートの世界で、多様な素材に触れる経験は、まさにこの「対応力」が子どもたちのこれからの対応力を育む素晴らしい機会となることを願っています。

素材から学ぶ対応力:紙素材で広がる!創作体験

ハリのある紙と柔らかい紙の違い

基本的な材料である紙は、のりやハサミを使えば、様々なものが作り出せます。しかし同じ紙でも種類によっては、意外と扱いにくいものがあるんです。例えば子どもたちがハサミで切りやすいのは、ある程度ハリのある画用紙やカレンダーの紙です。同じ紙でも種類によっては、思いがけず扱いにくいものもあります。子どもたちがハサミで切りやすいのは画用紙やカレンダーに使われているような紙です。小さなお子さんにとってボール紙は厚みがあるため、切るのが難しいかもしれません。

では、新聞紙や和紙、ティシュペーパーのような、柔らかくて薄い紙はどうでしょうか?薄いから簡単に切れそうに感じませんか?ところがこうした紙を切るのに苦戦する子どもたちは少なくありません。特に児童用のハサミだと、さらに切りにくいと感じるかもしれませんが、ハサミを使うコツさえつかめば、ちゃんと切れるようになります。張りのある紙に比べて、ハサミの扱いに慣れていないお子さんにとっては切りにくく、最初は思ったように切れないこともあリます。

紐や毛糸の感触でひらめきを育てる

紐の種類と素材の感触とつながる楽しさ

紙だけでも多くの種類があるわけですが、今回は「ひも」を使った楽しいアートをご紹介します。「ひも」も紙と同様に、切りやすいものと切りづらいものがありますよ。子どもの頃、「あやとり」をして遊んだ記憶がありますが、最近のお子さんはご存じでしょうか?余った毛糸などをもらって、よく遊んだものです。

(幼児向け)感触を楽しむ!つなぎ遊びアート

*紐通しで集中力&達成感

就学前のお子さんや3歳くらいのお子さんには、毛糸や紐の感触を楽しみながら、形を繋いで遊ぶことができます。

・用意するもの・・・紐や毛糸、荷造り紐など数種類。長さは30〜50cm程度。色画用紙や白ボール紙、不要のカレンダーの紙、牛乳パックの紙など適当な大きさに切ったもの

・準備・・・数種類の紙にパンチなどで穴を開けておきます。穴の数は紙の大きさにもよりますが1つとは限りません。

・作り方

・お子さんが自由に選んだ紙と紐から始めましょう。

・開けてある穴に紐を通して次の紙を繋げていきましょう!通しやすい紐、通しづらい紐があるはずです。太めの毛糸や先が割れて通しづらい紐は先にセロテープを巻いて余計な部分を切り落とすと、より扱いやすくなりますよ。

・1枚の紙の切れ端にいくつも穴が開いている場合は、どこにどれだけ紐を通しても構いません。色々なつながった形を楽しみましょう!紐を通したり、やり直したりする中で、お子さんは多くの経験ができるはずです。

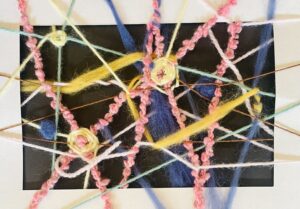

(全年齢OK)驚きの模様!ずらし絵、紐デカルコマニー

紐の動かし方で変わる模様の面白さ

これはとっても面白い!年齢問わず楽しめる、ハプニング要素が多い作品作りです。

デカルコマニーとは、二つ折りにした紙の片側に絵の具やインクを垂らし、再び半分に折って上から擦った後、開いてみると様々な形が浮かび上がる技法です。心理学にも応用され、小さなお子さんのアート作品としても、良く知られていますね。

今回ご紹介するのは、さらにそのデカルコマニーをさらに発展させた「紐あそび」です。紐それぞれの特徴が画用紙にプリントされ、お子さんの興味をグッと引き出すこと間違いなしの内容になっています。

・用意するもの

・紐: 数種類(毛糸、麻紐、木綿糸、凧糸、荷造り紐など)約30〜40cmくりに切っておきます。

・八つ切り画用紙:白、黒、それぞれ数枚、用意します。

・絵の具用の紙皿:(小)、絵の具の色数分、色の三原色でなら3枚を用意します。

・アクリル絵の具:毛糸やビニール紐など絵の具が弾きやすい紐でも色が付きやすいのでおすすめです。

・割り箸:紙皿にといた絵の具に紐を馴染ませる時に、抑えるのにあると便利です。

・古新聞: 絵の具のついた紐を置いたりするので、汚れないよう床や机に広げておきます。

・エプロンやスモック:(アクリル絵の具は衣服について乾くと洗っても落ちません。汚れても大丈夫な服装で始めましょう)

⭐️秘密の裏技・・・ アクリル絵の具がなかったら?

アクリル絵の具は、はじいて絵の具が塗りづらい物にも塗ることができる便利な絵の具です。しかし、これがない場合は? そんな時の裏技をこっそりお教えしましょう! それは「木工用ボンドを絵の具に混ぜる」ことです。こうすることで、紐や毛糸などに絵の具が付きやすくなります。

*準備すること

・画用紙を折る:お子さんに、画用紙をそれぞれ半分に折ってもらいましょう。折り目の部分は、「アイロンがけしてね」と伝え、丁寧に擦ってしっかりと折り目をつけておきます。

・絵の具を溶く:絵の具は柔らかいクリーム状になるまで水を混ぜて溶いておきます。割り箸などを使ってお子さんに混ぜてもらうのも楽しい作業です。混ぜるのに使った割り箸は、溶いた絵の具のそばに置いておいましょう。

・作り方

1、半分に折った画用紙を開いて準備します。

2、用意しておいた紐を1本選び、好きな絵の具を1色、紐にたっぷりと付けます。最初は色が付きにくいかも知れませんが、そんな時は絵の具を混ぜた割り箸を使って、紐に絵の具を馴染ませてあげて下さい。

3、絵の具を付けた紐をゆっくりと持ち上げ、開いた画用紙の好きな場所におきます。

4、紐から手を離さないまま、紐を持っていない方の手で画用紙を半分に閉じます。この時、紐を持った手は画用紙の外側に出しておきましょう。

5、空いた手で半分に折った画用紙の上からしっかりと押さえます。

6、画用紙を押さえたまま、紐を持った手をジグザグに動かしたり、大きく上下に動かしたりしながら、ゆっくりと紐を画用紙から引き抜いてみましょう!

7、さぁ!どんな紐の模様ができているかな?画用紙を開くのが楽しみですね!

8、使った紐は新聞紙の上に置き、また別の紐を取り出して、同じ手順を繰り返します。

9、お子さんが、「これでいいな!」と思ったら完成です。

10、次は黒い画用紙でも試してみましょう!同じ色を使っても、発色が違って見えます。色の変化を楽しみながら作業を進めることができますよ。

*ワンポイントアドバイス

・紙の上で色同士が混ざり合い、自然に混色されていく様子も、この作品の楽しい発見の一つです。

- ひもに絵の具を付ける際は、他の絵の具と混ざらないように注意しましょう。

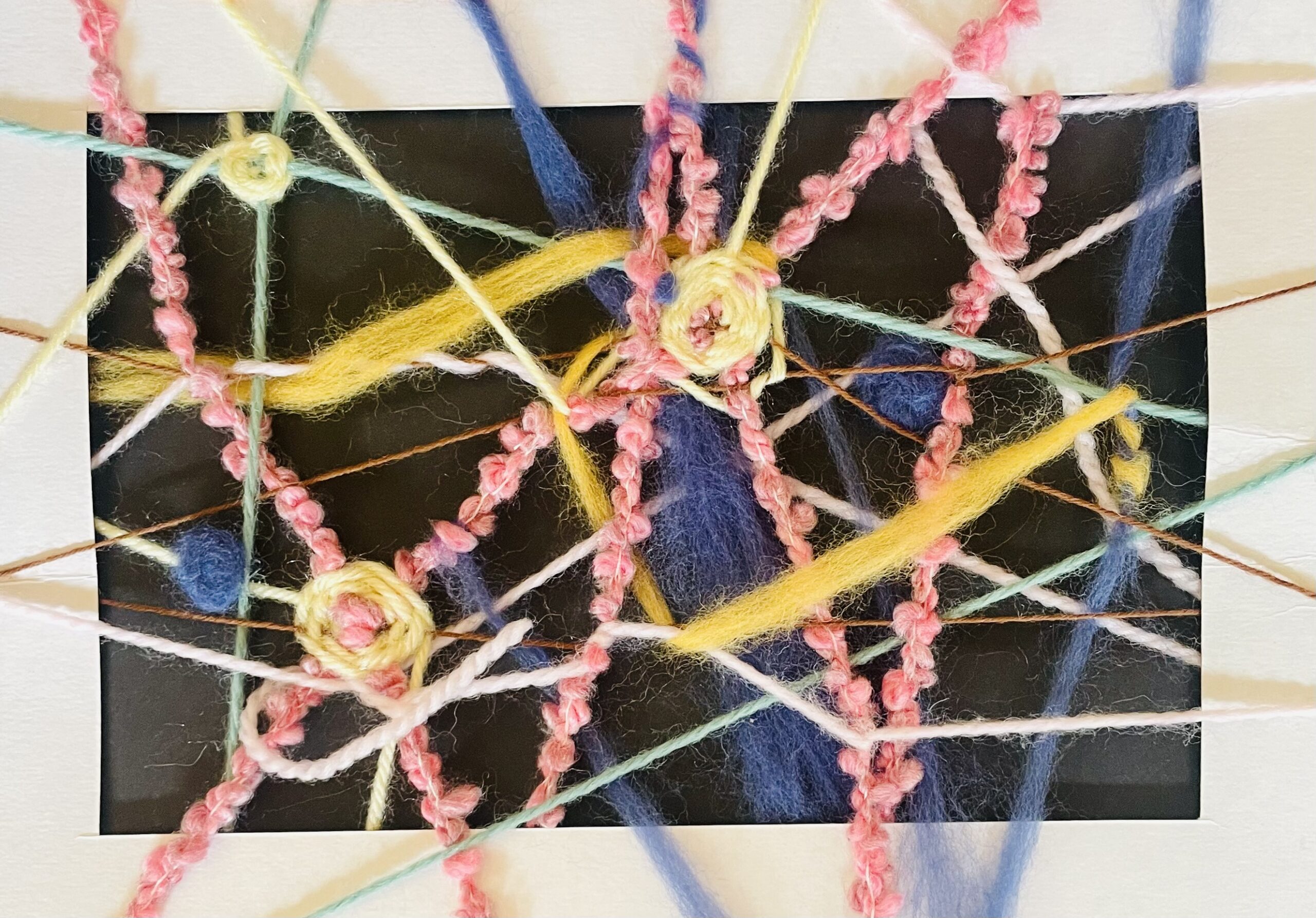

(幼児〜小学生)毛糸と紐で作る壁飾り

幼児のお子さんには、素材に親しむことから始めましょう。紙と違って、切りづらい紐や毛糸もありますが、これも大切な材料体験になります。保護者の方は、すぐに手を出さず、「あれ?どうしてかな」とお子さんに考えさせてあげて下さいね。

額縁台紙の作り方

・用意するもの

・太さが何種類かある毛糸、糸や羊毛フェルトも使えます。

・白ボール紙などの少し厚めの紙、A4サイズ程度1枚、

・ハサミ

・仮止め用セロテープ

・準備すること

・ボール紙の周囲、約3cmほどを残し額縁になるよう、中の四角をカッターナイフで切り抜きます。

・糸や毛糸を引っ掛けたいので周囲には約5ミリ程度の切り込みをランダムに入れておきましょうお子さんに切ってもらっても構いません。

縦、横 自由です。正方形なら後で斜めに飾るのも素敵です。

紐の掛け方で変わる印象

・作り方

・まずは紐をセロテープで裏側に固定します。

・毛糸同士を絡めたり、途中で引っ掛けたり、お子さんの自発性を大切にしながら見守りましょう。

・ポイントは引っ掛ける紐を緩ませないこと。ある程度、毛糸などを引っ張りながらかけていくと綺麗に仕上がります。

・最後の終わりも、始めと同じようにボール紙の裏側でテープ止めして下さい。

・(上の画像は見やすいように裏側に黒の色画用紙を貼ってあります。)

親子でそれぞれに作ってみるのも「お家アート」の楽しさです。素敵な壁飾りができますよ!

(年長5歳〜小学生)新聞紙+毛糸で手まり作り

丸めた新聞紙の土台に毛糸で飾ろう

こちらは5歳以上におすすめの工作です。完成したら、投げたり転がしたりして遊べますよ。自分で作ったもので遊ぶことは、お子さんの自信に繋がること間違いなし!もし材料が、お家にない場合は、百円ショップで手軽に購入できます。ぜひ、お子さんと一緒に好きな色の毛糸を選んでみて下さいね。

・用意するもの

・毛糸(何色かあるとカラフルな手まりが作れます。太さは自由ですが仕上げには細めの毛糸を使うと、より綺麗に仕上がります。

・凧糸(または木綿糸):丸めた新聞紙の土台を固めるのに使います。

・古新聞紙、数枚

・木工用ボンド、

。セロハンテープ、

・ハサミ

・作り方

1、新聞紙で土台を作る

・古新聞を4分の1程度を破り、端の角から丸めていきます。お子さんと「おにぎりだね」と話し、ながら好みの大きさになるまで新聞紙を重ねて丸めていきます。最後にセロテープでしっかり固定して下さい。

ポイント:この時、お子さんがテープを必要以上に引き出してしまいがちです。「どのくらい必要かな?」と一緒に考えさせてみましょう。セロハンテープを巻き過ぎると表面が滑りやすくなり、次の作業がやりにくくなることがあるので注意が必要です。

2、凧糸で形を整える

だいたい丸い形になったら、今度は凧糸の登場です。まき始めの糸端は、セロハンテープでしっかり土台に固定しましょう。糸端が抜けるようなら結び目を作ってからセロハンテープ止めると抜けづらくなります。新聞紙が隠れるように縦、横、斜めと隙間なく丁寧にきっちりと巻いていきます。段々と手まりらしい丸い形のなって来ましたね!

3、毛糸で飾りつけをする

いよいよ毛糸を使って手まりに色をつけていきます。

・スタート:まき始めの毛糸は、手まりの土台に少量の木工用ボンドをつけてから巻き始めの毛糸の先を乗せ、指で押さえて固定します。指にボンドが付くのが気になる場合は、少し木工用ボンドの量を多めにして、不要な紙切れなどで押さえても構いません。

・巻く:毛糸が緩まないように、落ち着いて均一な力で巻いていきましょう。色を変える時は、巻き始めと同じく次の毛糸に移る部分の土台に少量のボンドをつけて毛糸を固定し、余分な部分をハサミでカットします。

・模様を楽しむ:段々と毛糸で模様ができてくるのが面白いですよ仕上げに細めの毛糸や色違いの木綿糸などを活用すると、より一層きれいな手まりになります。

・注意:完成したら、木工用ボンドが完全に乾いてから遊びましょう。乾く前に投げたり転がしたりすると、形が崩れてしまうことがあります。

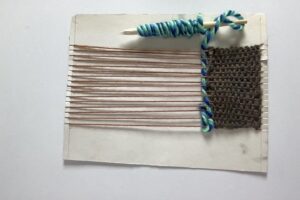

(小学生〜大人も楽しい)「平織り遊び」で布の仕組みを学ぼう

(上画像)横糸を詰めると縦糸は見えなくなり、布に近い感じになります。縦糸が見えるようにすると、また違ったデザインを楽しめます。

この織物遊びは、小学生以上のお子さんにとってぴったりのアクティビティです。とても夢中になるお子さんも多く、中にはお家に持ち帰って続きをやる子もいるほど。お母さんも一緒に楽しんで、「ちょっとだけのつもりが、面白くてなかなか返してもらえなかった!」なんてエピソードもあるほど、大人も引き込まれる魅力があります。制作には数時間かかるので、お子さんの様子を見ながら、何回かに分けてじっくり取り組むのがおすすめです。

布と織物の仕組みを探ってみよう

織り始める前に、まずは自分の着ている服の生地を良く見てみましょう。この生地はどうやってできているんだろう?と問いかけてみて下さい。細い糸が絡み合って布になっていることを説明し、それが平織りと言う方法で作られていることを教えてあげましょう。日本の昔話「鶴の恩返し」で、つうが織っていた機織り(はたおり)と基本的な仕組みは同じだ、という話も、お子さんの年齢に合わせて話てあげると、より興味を持ってもらえるでしょう。

縦糸の色を途中で変えたり、横糸を詰めすぎないようにするとチェック模様になったり変化が楽しめます。

・用意する物

・白ボール紙 B5〜A4程度、

・鉛筆、定規(30cm程度)

・毛糸 数色(特に縦糸用に極細の毛糸を用意して下さい)

・割り箸 半分程度の長さに折った物を数本(鉛筆のように両端を削っておくと、横糸を巻きつけやすくなります)

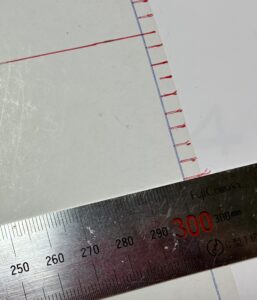

・準備をしよう:機織り機の台紙作りからスタート

・白ボール紙を準備する。ボール紙の真ん中に線を引きます。その線から左右に5ミリ間隔で印をつけ、その印に合わせて切り込みを入れます。左右対称になるように印をつけると綺麗に仕上がります。

・大きさを決めよう:最初は、横幅が10cmくらいの少し小さめに作ると、お子さんでも扱いやすいでしょう。5ミリ間隔でたくさん切り込みを入れても、実際に糸をかけるのは作りたい大きさに合わせて必要な部分だけで大丈夫です。

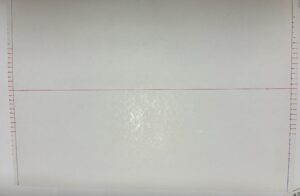

ステップ1、縦糸を張ろう

1、縦糸の始まりを固定する:ボール紙の裏側から始めます。極細の毛糸や凧糸など、細めの紐の端をセロテープでしっかりと仮止めし、抜け落ちないようにします。

2、縦糸を張る:落ち着いて、紐をたるませないように切り込みに引っ掛けていきます。ピンと張ることは大切ですが、引っ張り過ぎるとボール紙がたわんでしまうので注意しましょう。ポイントは紐が表側だけにかかるようにすること。裏側には紐をかけません。

・横糸を巻きつけておく割り箸半分程度の長さ、数本(左右を鉛筆のように削っておくと扱いやすいです)

中心に線を引き、その線から左右に同じ数だけ5ミリ間隔で切り込みの印をつけると綺麗に作っていくことができます。

最初は少し小さめが作りやすいと思います。だいたい横幅が10cmくらいでしょうか。5ミリの切り込みをたくさん入れても作りたい大きさの切り込みだけに紐をかけていきましょう。

1、まずは縦糸を張っていきます。縦糸は極細や凧糸など細めの紐がおすすめです。ボール紙の裏側、決めたところから紐(毛糸など)の始めをスルッと抜けないようにセロテープで仮止めしましょう。

(裏)

(裏)  (表)

(表)

2、落ち着いて紐を緩ませないように切り込みに引っ掛けていきます。ピンとはることは大事ですが引っ張り過ぎると台紙のボールj紙が湾曲してしまいます。ポイントは表だけに紐がかかっていること。裏側には紐をかけません。

・ヒント 途中で縦糸の色を変えると、完成した作品がもっと楽しく、変化のあるものになりますよ。色を変える時は裏側でまたテープで仮止めしてから新しい色の紐を引っ掛けてい来ましょう。

色と模様で世界に一つだけの作品へ

ステップ2:横糸を準備しよう

4、横糸を割り箸に巻きつける:織りに使う毛糸を、用意した割り箸に巻きつけておきます。どんな色の組み合わせにするのか考えながら、まずは3色程度、準備しておくと良いでしょう。

ステップ3:横糸を折り進めよう

5、横糸のスタート位置:さあ、いよいよ横糸を織り入れていきます!もし、完成後に作品の上下にフリンジ(房飾り)を付けたい場合は、上から4cmほど下の位置から横糸を通し始めましょう。

6、横糸の通し方(ここがポイント!)

・まず、直定規を使って端から縦色を1本おきにすくいあげて行きます。

・最後まで縦糸をすくい終えたら、そのまま定規を立てて見て下さい。すると、縦糸の間に「トンネル」のような隙間ができます。

・この縦糸のトンネルに、毛糸を巻いた割り箸をスーッとくぐらせて通します。

・横糸の端は、数本の縦糸に絡ませて、作品の裏側に出しておきましょう。終わりまですくったら、そのまま定規を立てると縦糸のトンネルができます。

:

7、折り返し:次の段も同じ要領で織り進めます。

・再び定規で縦糸をすくい、割り箸を通します。

・「次は左から1番目の縦糸、その次は2番目の縦糸」と言うように、どの縦糸をすくうか決めておくと間違いなく進められます。

・良く見ると、次にすくうべき縦糸は少し凹んで見えるはずですよ。

8、横糸はを変えてみよう:横糸の太さを変えると、仕上がりの表情が変わって面白くなります。

・一番のポイントは、折り返す時に糸を引っ張りすぎないこと!作業の手順に慣れてスピードが早くなると、つい折り返しで引っ張ってしまいがちです。すると段々と縦糸の幅が狭くなり、作品全体が細く歪んでしまいます。折り返し地点を押さえておいて割り箸を引くようにすると良いでしょう。

・横糸の色や種類を変える時も、始めと同じように、縦糸に絡ませて抜け落ちないようにし、終わりも同様に処理して下さい。

ステップ4:作品を仕上げよう

9、織り終わりとフリンジ作り:「もうこのくらいでいいかな」と思ったら、縦糸が引っ掛かっている切り込みの少し下を慎重にハサミで切り離します。

・残った縦糸でフリンジ房)を作ります。縦糸を2〜3本ずつまとめてクルッと結びましょう。縦糸が短か過ぎると結びにくいので注意して下さい。

・お子さんにとって、この結び方は、少し難しいかもしれません。実際にやってみせてあげると、とてもわかりやくなりますよ。

完成目指して、あと少し!焦らず落ち着いて、楽しく作品を仕上げましょう。

アートで育つ!子どもの対応力・表現力まとめ

「考える→試す→工夫する」プロセスが力を育む

「失敗は成功のもと」と言います。初めてやることには、年齢を問わず試行錯誤がつきものです。うまくいかないところは、途中のプロセスでなぜなのか?どうしたら良くなるのか?を考え、乗り越えることで、お子さんの対応力は育まれます。たくさんの失敗が多くの気づきや学びをもたらしてくれます。

この記事では、お子さんと一緒に楽しめる「紐を使ったお家アート」をご紹介しました。対応力を育みながら、親子の時間を豊かにするきっかけになれば嬉しいです。今後も家庭で気軽に取り組めるアート活動を発信していきますので、ぜひチェックしてみて下さいね。

コメント