家にある木片や枝だけでOK。3歳〜小学生まで、年齢別の木材アートを写真つきで紹介します。材料と費用の早見表、安全メモ、作り方のコツを最初にまとめたので、初めてでも安心。赤い凸凹アート、木のオブジェ、船、橋、ストリングアートまで、このページだけで「今日から作れる」具体手順が揃います。

材料と費用の早見表

| 作品 | 対象 | 主な材料 | 道具 | 目安費用 | 所要時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 赤い凸凹アート | 3歳〜 | 木片/ベニヤ板/赤絵の具 | ボンド/筆 | 〜500円 | 30–60分 |

| 木のオブジェ | 4歳〜 | 小枝/木の実/木片 | ボンド/凧糸 | 0〜500円 | 30–90分 |

| 船づくり | 小学生〜 | 木材/竹ひご/布 | ボンド/キリ/紙やすり/(必要なら鋸) | 500〜1,000円 | 60–120分 |

| 橋づくり | 小4〜 | 割り箸/角材/竹ひご | 定規/鉛筆/カッター/ボンド | 500〜1,000円 | 90–180分 |

| ストリングアート | 小学生〜 | 木板/釘/糸 | 金槌/キリ/黒絵の具 | 500〜1,000円 | 60–120分 |

・刃物・金槌・キリ・鋸などの使用は必ず保護者が監督してください。

・保護メガネ/手袋/厚紙ガード(段ボール)を用意し、作業台はマットや新聞紙で保護。

・対象年齢は目安。お子さんの発達・経験に合わせて道具や工程を調整。

・散らばった釘・木片・鋭利な端材は作業後に全数回収。片付けまでが制作です。

やってみよう!お家アートで木材に挑戦!

今回のお家アートのテーマは「木材」!「木」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?

森の中の清々しい木々の香り、手に取った時のざらりとした木の肌触り・・・木材は私たちの五感を刺激し、触れるだけで心を穏やかにしてくれる不思議な力を持っています。

♦特別な材料は不要!♦

お子さんが拾ってきた木の枝や、工作で余った木片など、ご家庭にある身近な木材が、お部屋を飾る素敵なアート作品に生まれ変わります!

この記事では、木材を使った作品作りを通じて、お子さんの創造力はもちろん、試行錯誤する力(考える力)や表現力も伸ばしていくためのヒントをご紹介します。世界に一つだけの造形作品を作ってみましょう!

*目次・・・

- 赤いデコボコ(3歳〜)

- 木で作るオブジェに挑戦!(4歳〜)

- 船を作ろう!(小学生〜)

- 橋を作ってみよう!(小学4年生〜)

- 釘打ちあそび(4歳〜)

- 釘と糸のデザイン(小学生〜)

- まとめ

1、赤い凸凹デコボコ(3歳〜)

ステップ1:まずは木片の感触を楽しむことから!

この課題は、色々な形の木片をベニヤ板に貼り付けて、一色(赤🟥)で塗るだけのシンプルなアートです。

簡単な作業ですが、貼り付ける木片の形や高さ、組み合わせ方によって、光の当たり方でデコボコ感(凸凹感)が変化する、奥深い作品になりますよ。

3歳のお子さんから楽しく取り組める、壁飾りにもなる造形作品に挑戦してみましょう!

3歳から楽しめます

ステップ2:色を塗り始めよう

レイアウトが決まったら、ベニヤ板に木片を木工用ボンドでしっかり接着してから、赤い絵の具で丁寧に色を塗ります。

♦なぜ、赤で塗るの?作品に隠された秘密

実はこの課題には元々、私が携わっていた「こども美術学園」のカリキュラムで「赤」という色が指定されていました。

「どうして赤なの?好きな色で塗りたい!」と聞く子どもたちに、実際に好きな色で自由に塗らせてみたことがあります。その結果、カラフルに仕上げた作品は、残念ながら木片の凸凹感が目立たず、シンプルな壁飾りとしての魅力が半減してしまいました。

♦赤を選ぶ理由

・色の3原色の中の1つで、力強く、お子さんの集中力ややる気を引き出します。

・「暗すぎず、明るすぎない」その絶妙なトーンが、光の加減で凸凹の陰影を最も美しくはっきりと変化させて見せてくれるのです。

この「色と光の関係」を発見することも、大切なアート体験の一つ。まずは「🟥赤」でその奥深さを感じて見ましょう!もちろん、慣れてきたらお子さんの好きな色で挑戦するのもOKです。

準備するもの

・ベニヤ板 約15cm四方の大きさ。なければ、百円ショップでコルク板など代用できるものがありますよ。小さなまな板や工作材料コーナーなど、探してみましょう。

・木片 百円ショップにある物やカットした割り箸、廃材など

・木工用ボンド あれば速乾用が便利

・絵の具(赤)水彩絵の具、ポスターカラーもOK

・筆洗い用の容器、水彩筆、雑巾

・きり 壁飾り用にベニヤ板に穴を開けるため(幼児のお子さんには保護者の方がキリを使って穴あけしてあげましょう。)

・紐など 作品を吊るすための凧糸や木綿糸など

ステップ3:作ってみる、その前に?

1、〈五感を刺激!〉木片の形や感触を確かめよう

準備しておいたベニヤ板や木片を手に取り、まずは遊んでみましょう!ザラザラ、ツルツル、デコボコ・・・様々な形や感触を確かめたり、木片を積み重ねて遊んだりすることで、創造力が刺激されます。

2、〈安全第一〉壁掛け用の穴を開ける(保護者作業推奨)

ベニヤ板にキリで穴を開けます。これは幼児のお子さんには難しい作業です。保護者の方が安全に注意して作業しましょう。

♥キリを使う時のコツ

1、作業台に木片などを敷き、下の台に傷がつかないように保護します。

2、キリを両手で挟んで真っ直ぐに立て、クルクルと回転させながら穴を開けます。

3、抜く時も、回しながら真っ直ぐ上へと抜いてください。(⚠️上下に動かすとキリの先端が折れてしまうので注意!)

♥チャレンジ!

危ないことをよく話してきかせてから、保護者の方が見守る中で、お子さんにキリを持たせてあげるのも良い経験と自信に繋がりますよ!

怪我しないように気をつけて1

🌲 さぁ、作ってみよう!

ステップ4:木片を自由にレイアウト

1、作業台にベニヤ板を置いて、その上に木片を自由に並べてみましょう。

2、木片を積み重ねたり、土台の板からはみ出させたり、自由にデコボコを作ってOKです。

・お子さんには「どんな影ができるかな?」と声をかけて、光と影の関係を意識させてあげると、より楽しく取り組めます。

ステップ5:ボンドでしっかり固定しよう

「これで完成!」とレイアウトが決まったら、木工用ボンドで木片を接着して行きます。

・ボンドのつけ過ぎに⚠️注意!上に重なった木片から順番に接着すると作業しやすいです。

・ボンドで接着した後も、重ねかたや位置を少し変更しても大丈夫。微調整しながら、一番カッコいいデコボコを見つけてみましょう。

*[重要!] ボンドはしっかり乾燥させて!

木工用ボンドは乾くと透明になりますが、乾き切るまで少し時間がかかります。

・乾かないうちに絵の具を塗ると、せっかく貼った木片が、取れたりしてしまう原因になります。

・時短の裏技:お急ぎの場合は、ドライヤーを使って乾燥させると時間を短縮できますよ!

ステップ6:いよいよ「赤」を塗る!塗り方のコツ

木工用ボンドがしっかり乾いたら、いよいよ赤い絵の具を塗り始めます!

・濃いめに塗ろう:木材の色が透けないように、絵の具は水で薄めすぎず、濃い目に塗りましょう。

・塗り残しをチェック:木片がデコボコと複雑に重なっているので、必ず塗り残しができます。作品の角度を変えて、何度もチェックしながら丁寧に色を塗っていって下さいね。

♥言葉かけのコツ・・・小学生でも、隙間や見えづらい影の部分を、くまなく塗るのは大変です。

見えるところだけ塗って「できた!」というお子さんもいます。見ていて、つい「そこも、塗れてない。ほら、ここも!」と指摘しがちですが、私は「え?本当に塗れたの?周りから良く、見てご覧」とまず確認してもらいます。それからは、ゲーム感覚で「みーつけた!どこかな?」と楽しく塗り残しを探してもらうようにしました。

ステップ7:紐を通したら完成!

・紐が穴に通しにくい場合は、キリで穴を少し大きくするか、保護者の方が一緒に通してあげましょう。セロテープで紐の先を細く固定すると、通しやすくなります。

・ぜひ、出来上がった世界に一つだけの赤いアート作品をお部屋に飾ってみてくださいね!

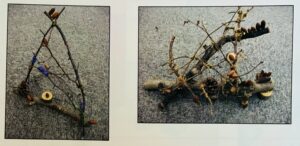

🌳 2、木で作るオブジェに挑戦!(4歳〜)

このテーマでは、木の質感に親しみ、素材の面白さや美しさを通して、自然を慈しむ心を育みます。

あらかじめ、公園などで一緒に落ちている小枝や木の実を拾っておきましょう。そこから生き生きとした、まるで物語に出てくるようなオブジェが生まれます!

お子さんの「作りたい!」という気持ちを大切に、ボンドでの接着だけでなく、紐などをを使った接合の仕方にも挑戦し、造形の幅を広げていきましょう。

🔨オブジェ制作のステップ・・・

準備するもの(対象年齢に応じた分担と安全の注意)

・小枝、木の実、木片(ご自宅の割り箸や百円ショップの木片を組み合わせてもOK)

・4〜5歳・・・木工用ボンドを使った接着作業中心。

・小学生・・・布テープ、凧糸などの紐での接合作業にも挑戦。あればグルーガンも併用し、バランスや丈夫さも工夫。

*保護者の方へ・・・道具は安全なものを選び、ボンドの適量などサポートしましょう。

グルーガンやカッターなどを使用する際は、道具の扱いに注意し、怪我の無いよう見守ってください。道具を持っていない片手をカッターの前に出させないよう注意しましょう。

🌲 さぁ、作ってみよう!

ステップ1:想像力を広げ、素材と遊ぼう!

1、〈自由に並べてみよう!〉用意した小枝や木の実、木材をただ並べたり、重ねたり、組み合わせてみたりして遊びます。

2、〈声かけのヒント〉この段階では、お子さんの自由な発想を優先しましょう!「動物に見えるね!」「これ、面白い形!」など、偶然にできた形の面白さに着目して、どんどん声をかけてあげてください。

1、材料の組み合わせで、偶然にできる形の面白さにも着目しながら、楽しく作業を進めます。お子さんの自発性を尊重し、大人がイメージするものと違っても認めましょう。

ステップ2:しっかり固定、作品を形に!

1、〈固定に挑戦〉レイアウトが決まったら、木工用ボンドなどで接着していきます。

・4〜5歳のお子さんは、ボンドで固定することに集中しましょう。

・小学生のお子さんは、ボンドの他、紐や布テープを使って巻いたり結んだりして、接合に挑戦してみましょう。

2、〈小学生向け:丈夫さとバランスを意識!〉作品を置いた時に安定感があるか、そして丈夫な形にするには、どうしたら良いか、工夫させてみましょう。

・この試行錯誤こそが、造形活動の面白さを見つけるための重要な体験になります。

ステップ3:完成!作品を飾ろう

1、〈完成の瞬間!〉お子さんが「もういい!満足した!」と達成感を味わえたら、それが完成のサインです。

2、〈どこに飾る〉是非、作品をどこに飾るかお子さんと一緒に相談して決めてみてください。自分が作ったものが生活空間に飾られる喜びは、次の制作意欲にゆながります!

💡 材料入手のアドバイス:木片を手に入れるには?

木片などの材料を多めに用意してあげることが、自由な発想を促すには理想的です。しかし、木片の入手は難しい現在、どうすれば良いか、具体的なヒントを整理しましょう。

1、自然の素材を探す

・雑木林や公園:小枝や木の実など、自然の木材は散歩しながら手軽に集められます。落ちているもの(廃材)をいただくようにしましょう。

2、ホームセンターや建築現場の廃材を活用する

・ホームセンター:端材コーナーで、切り落としの木片を比較的安価で購入できます。様々な形や大きさがあり、オブジェ作りには最適です。

百円ショップの他、廃材は住宅などの建築現場、ホームセンターから出る切り落としの木片なども、比較的に安く購入できます。

・建築現場:現場に声をかければ、端材を分けて貰える可能性があります。私の自宅建て替えの時には、ゴミ箱にたくさんの端材が捨てられていました。木肌の綺麗なものを選んでもらって来たことを思い出します。必ず許可を得て、安全に注意してください。

3、ご家庭や身近な場所を見渡す

・百円ショップ:工作材料コーナーで、木材や竹ひごなどがセットで販売されていることがあります。ただし、在庫は常に変動するので、定期的にチェックしてみてください。

・家庭の不用品、割り箸をカットしたものや、かまぼこの板(最近は少ないですが)、アイスの棒なども、素敵なアート材料になります。

なお、百円ショップでは自然の木々をいくつか袋詰めにして販売していたのを見たことがありましたが、いつもあるわけではないと思います。

その他、家庭から出る不用品の中にも見つけられるかも知れません。もうあまり見かけませんが、かまぼこの板などは使えますね。

🚢 3:船を作ろう!(小学生〜)

このテーマでは、木材の基本的な加工を学びながら、乗り物への興味や想像力を広げることができる、小学生にピッタリの造形テーマです。

(参考) 幅9cm、長さ22cm、アクリル絵の具使用

(参考) 幅9cm、長さ22cm、アクリル絵の具使用

*飾り用の船なので水に入れたことはありません。

💡 ステップ1:まずは船をリサーチ!

木片などを利用して楽しく船を作ってみましょう!

図鑑やインターネットでどんな船があるのかを見てみるとイメージが掴みやすいです。働く船や人や荷物を運ぶ船など、様々な種類がありますね。

⚠️ 制作前の重要ポイント

船を作って飾りたいのか、実際に水に浮かべたいのか?考えてみましょう。

・飾り用の船 木片をメインに接着し、形を優先しましょう。好きな絵の具で色を塗ってOKです。(*参考作品は、こちらのタイプです。)

・水に浮かべる船 船体は、水に浮く軽い木材(バルサ材など)を使いましょう。スーパーの白いスチレン製のパックなども活用できます。色を塗る際は、水に入れても色落ちしないアクリル絵の具がおすすめです。

また前後左右の重たさのバランスを考えて木片などを接着していかないと、片方が沈んだりしてしまいますから、船体の形には注意しましょう。

準備するもの

船体・素材・・・船体用の木材、木片

・アドバイス 船体の先を尖らせるには、木材の斜めカットする必要です。難しい場合は、木片を組み合わせて工夫してみましょう。水に浮かべたい場合は、水に浮く軽い木材やスチレンボード、発泡スチロールなど利用しましょう。

・爪楊枝、竹ひご 帆柱や旗竿に使います

・あまり布や色紙 旗や帆の装飾に使います

・木工用ボンド 接着のメインに使います。

・鋸 木材をカットする場合に必要です。折りたたみ式の鋸で十分ですが、保護者の方が安全に注意して作業しましょう。

・紙やすり 木をカットした場合、切り口はヤスリで綺麗に整えます。

・キリ 旗竿用の穴あけに使います

・定規、鉛筆 木をカットした場合、切り口をヤスリで綺麗に整えるのにに必要

・水彩絵の具、アクリル絵の具など 水彩絵の具でOKですが、アクリル絵の具は水に入れても色落ちしません。

・水彩筆、筆洗い用の容器、雑巾、パレットなど

・工作用ニス 飾る船の場合は、絵の具が乾いた後でニスがけするとツヤが出て、耐久性もアップします。

🚢 さぁ、作ってみよう!

ステップ2:オリジナルの船を作ろう!

*実際の船の形にとらわれず、自由に形を工夫しよう

1、用意した木材、木片をいろいろ組み合わせてイメージをはっきりさせて行きましょう。

2、好きな船の形が決まったら木材を木工用ボンドで接着して行きます。

ステップ3:旗と帆を作る

3、旗を立てたりする場合は、まず爪楊枝か竹ひごに旗を付けます。

4、キリで穴を開けて爪楊枝の先に木工用ボンドを付けて差し込みましょう。

ステップ4:色を塗って完成度アップ!

1、〈色塗りスタート〉木工用ボンドがしっかり乾いたら、いよいよ絵の具で自由に色を塗ります。

・ポイント 木材の色を活かしても良いですが、船体と帆の色を変えるなど、配色を工夫すると、より素敵に仕上がります。

2、塗り残しがないように細かい部分まで丁寧に色を乗せていきましょう。

2、〈仕上げの一手間〉絵の具が乾いたら、工作用ニスを塗ると、ツヤが出て作品が長持ちします。

・ポイント 水に浮かべる場合は、アクリル絵の具を使いましょう。使用した筆は、丁寧に洗っておいてくださいね。絵の具が乾いたら、落ちなくなってしまいます。

3、〈完成!〉完成したら、お部屋に飾ったり、水に浮かべたりして、自分の作った船を楽しみましょう!

4、橋を作ってみよう!(小学4年生〜)

思い思いの自分だけの橋を作ろう!

思い思いの自分だけの橋を作ろう!

橋作りは、設計図通りに部材を正確にカットし、接合することで、初めて「丈夫で安定した構造」が実現します。

ネットでも様々な橋が見られます。小さなものは庭園の池にかけられた橋から、大きなものは海や川、山の中に架けられた橋もあります。お子さんがこれまでに見た事のある橋を思い出してみる会話からもイメージが広がります。

計画性が必要な造形工作です!手順をよく考えて制作しましょう!

🛠️ 準備するもの:計画的に揃えよう

「構造材」・・・・

・割り箸やアイスキャンディなどのスティック(橋の床板屋細かい帆教材に使えます)

・角材など(百円ショップなどの小さな物など)支柱など、橋の安定感を増したい部分に使えます。

・竹ひご(太めのもの)

「接合・装飾材」・・・・

・たこ糸 吊り橋のケーブル部分などに使えます

・木工用ボンド 接着のメインに使用

「設計用具」・・・・

・コピー用紙など(設計図やイメージを描くための用紙)

・直定規、鉛筆、消しゴム(印つけと設計図を描くため)

「道具」・・・・

・カッターナイフ、万能ハサミなど(部材をカットするために使用。安全管理を徹底してください)

🛠️ 作ってみよう!手順を追って制作しましょう

ステップ1:デザインと設計図の作成

1、「イメージを描く」まずは、どんな形の橋を作りたいか、イメージしたものを自由にコピー用紙などに描いてみましょう。

2、「簡単な設計図」イメージを元に簡単な設計図を描いてみます。

・支柱(柱)や梁(はり)など、構造の名称を意識して設計すると、後の作業がしやすくなります。

・計画性のポイント:使用する部品の長さを定規で測って書き込み、同じサイズの部品には印(マーク)をつけておくと、カット作業がスムーズに進みます。

ステップ2:パーツを精密にカットする

1、「印つけ」用意した角材やスティックになどに、定規で測って正確に鉛筆で印をつけていきます。これが、設計図通りに作るための大切な工程です。

2、「安全にカット」印をつけた位置でサイズを揃えてカットします。

・太めの竹ひごは、転がすようにしながらカッターナイフで切り込みを入れていきましょう。(保護者の方が安全に注意し、サポートしてください)

・細い角材は万能ハサミで切るか、カッターナイフで切りたい部分の周囲に深く切れ目を入れてから、手で折ってカットできます。

・⚠️ ケガのないように道具の扱いには十分注意して進めましょう。

ステップ3:構造を接合する

1、「支柱・梁の接着」支柱や梁など、橋の土台となる部分から木工用ボンドで接着します。

・作業のヒント:支柱を接着し、ボンドを乾燥させている間に、橋の渡り部分(床部)など、他のパーツ作りを進めると効率的です。

2、支柱の部分ができたら木工用ボンドで接着し、乾燥するまで橋の渡り部分も作って行きます。

3、「全体を接合」それぞれのパーツができたら、設計図通りに木工用ボンドでしっかりと接合しましょう。

・吊り橋の場合:凧糸をケーブルのように結んで渡せば、吊り橋構造の完成です。

ステップ4:強度テストと仕上げ

1、「安全性チェック」橋がガタつかないか、設計した構造通りに丈夫な橋ができたかを確認しましょう。

2、「実用化」強度テストに合格したら、小さな小物を乗せる飾り棚として活用したり、色を塗って完成度を高めたりして、作品を楽しみましょう。

🛠️ 釘打ち遊びに挑戦しよう!(4歳ごろ〜)

釘打ちを体験したことのないお子さんにとって、金槌と釘は大きな挑戦であり、素晴らしい成長の機会に繋がります。

「危ないから」とナイフや金槌などを、遠ざける保護者の方もいらっしゃるかも知れません。しかし、実際に使ってみなければ、何が危険で、どうすれば安全に使えるのかはお子さんには伝わりません。

危ない道具を「気をつけて、安全に」使いこなした時、お子さんには大きな自信が生まれるはずです。保護者の方は、絶対にお子さんの手元から目を離さないで下さいね。

準備するもの

・廃材や余った木片

・釘 (用意した木材の厚さに合ったものを選びましょう)

・キリ

・金槌 (お子さん用にと小さな物を用意しなくて大丈夫です)

*アドバイス* ・・金槌は、自分の力で振り下ろすというよりは、金槌の重さ(遠心力)を利用して叩くのが基本です。小さな金槌だと、自分で力を入れなければならないため、かえって難しく、指を打ちやすいこともあります。大人用くらいの重みがある方が、扱いやすい場合があります。

🎯安全な釘打ちのやり方

金槌で釘打ちをする時、一番の危険は「自分の指を叩いてしまう事」です。

基本は釘をまっすぐに指で支え、金槌で釘の頭を叩きますが、慣れないうちは特に難しいですよね。

ここでは、怪我なく安全に金槌を使うための2つのテクニックをご紹介します。

1、段ボールを使って釘を支える

・釘を木材に軽く差し込んだら、厚めの段ボールを釘に沿わせて固定します。

・最初は段ボールを叩いてしまっても大丈夫。釘が少し木材に入れば、段ボールを外します。

2、キリで深めに穴を開けておく

・釘を打ちたい場所にキリで深めに穴を開けておくと、釘が安定して自立しやすくなります。

・釘がしっかり刺さったら、片方の手で釘を支える必要はありません。金槌の重さだけを利用して、真っ直ぐ打ち込みましょう。

*釘打ちをやり遂げたその先に

釘打ちはどうでしたか?

うっかりすると危ない釘打ちも、用心しながらやり遂げることで、お子さんの大きな自信につながります。「どうしたら危険で危ないのか?」を知ることで道具の扱い方が根本的に変わるはずです。

この経験は、次のステップ「釘と糸のデザイン」に必ず生きて生きてきますよ!

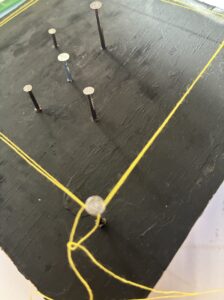

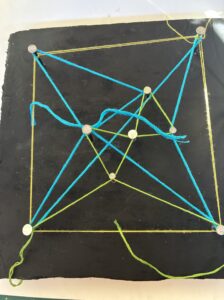

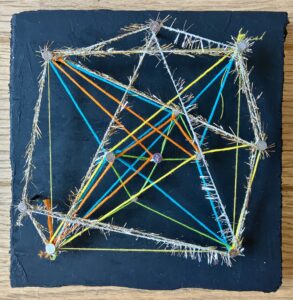

釘と糸のデザインに挑戦!〈ストリングアート〉(小学生〜)

釘と糸を使ったアートは」ストリングアート」とも呼ばれ、幾何学的な模様から美しいデザインを作り出すことができます。

小学校低学年のお子さんにとっては、釘をたくさん打つこと自体が楽しい作業になります。まずは自由に釘を打って、シンプルに糸を「飾る」ことから始めましょう。

高学年では、四角や円形に釘を打ち、糸の掛け方を工夫することで、まるでプロが作ったような美しいデザインが楽しめます。釘の本数は多くなくても、糸の掛け方で変化に富んだデザインができますよ。

準備するもの

・木材、廃材(厚さ1.5cm〜、大きさ約15cm四方が扱いやすいです。四角じゃなくてもOK)

・釘

・金槌

・黒の絵の具、ポスターカラーなど、水彩筆

・パレットか絵の具用の皿

・雑巾

・太めの木綿糸(白。赤、黄、青など)か刺繍糸、極細毛糸

・ハサミ・鉛筆(印つけ用)

🔨 作ってみよう!

ステップ1:土台を黒く塗って、糸を際立たせよう

1、用意した木材に黒の絵の具を丁寧に塗りましょう。

・ポイント 黒は、次にかける糸の色を鮮やかに際立たせてくれるため、おすすめです。

・見本では廃材の箱の蓋2枚を重ねて使っています

・見本では廃材の箱の蓋2枚を重ねて使っています

ステップ2:キリで下穴を開け、釘打ちの場所を決める

1、絵の具が乾いたら、釘打ちしたい所に印を付け、キリで垂直に穴を開けておきましょう。キリを抜く時も、回しながら真っ直ぐに抜くと、キリの先端が折れません。

2、印はランダムに好きな場所に付けて構いません。

・コツ 板の大きさにもよりますが、最初は10個以内と少なめに印をつけ、後から増やしたほうが糸の掛け方(デザイン)が成功しやすいですよ。釘の本数が多すぎると、後の糸を結ぶ作業がやりにくくなります。

キリを抜く時も、回しながらまっすぐに抜きましょう。

キリを抜く時も、回しながらまっすぐに抜きましょう。

ステップ3:釘を打つ(前のステップの安全策を生かそう)

1、いよいよ釘打ちです。前の「釘打ち遊び」で覚えた安全な方法で打ち進めましょう。薄い板を使う場合は、釘が裏側まで突き抜けないよう底から出ないよう深さを調整して下さい。

*重要注意点 ⚠️使う釘は、必ず1本づつ取り出して使いましょう!金槌で叩くたびに振動で釘が飛び散り、大変危険です。

釘は1本ずつか、飛び散らないようケースに入れましょう

釘は1本ずつか、飛び散らないようケースに入れましょう

(*筆者の小学校時代、畳に落ちた釘が足に刺さり松葉杖で登校した友人もいました。必ず注意してください。)

ステップ4:糸でデザインしよう(結び方に慣れよう)

1、糸をかけて行きます。スタートで解けないように、まずは結びやすい端の釘に糸を2回ほど巻きつけかた結び(2回結び)てしっかりと結びつけます。

*アドバイス*・・あまり細い糸は大人でも結ぶのが大変です。また小学生のお子さんには、結び方自体がハードルが高いかも知れません。ゆっくりと見本を見せてあげて下さい。

・かた結びは2回、結びます。糸を弛ませないように!

・かた結びは2回、結びます。糸を弛ませないように!

2、糸のはしは長めにしたままの頭に2回ほど巻き付けて次の釘へ移動します。

段々と糸が増えていきます。結び目の端は切らないで長く伸ばしておきましょう。

・ポイント 結ぶ前なら、何度でも糸の掛け方を変えても大丈夫です!

ステップ5:仕上げ(ボンドで固定)

1、糸の掛け方が決まったら、最後の釘でもかた結び(2回結び)で終わります。

2、(結び目の糸が短い場合の対処法)結び終わりの糸が短いと結びづらくなるので、長めにしておくのがポイントです。もし短くなってしまった場合は、伸ばしたままの他の糸と結び合わせることができます。

3、釘の結び目に爪楊枝などで木工用ボンドを少量つけておくと、糸が解けにくくなり安心です。ボンドが乾いた後で、伸びた結び目の糸を✂️ハサミで気をつけながら切っていきましょう。

さぁ!素敵な壁飾りの完成です!

・上の見本では、百円ショップで見つけたキラキラの糸があったので最後に使ってみました。

まとめ

この記事ではランダムに木片を並べてできる物や、小学校高学年向けの計画性が必要なデザインの造形工作(ストリングアート)を紹介しました。

最後の「釘と糸のデザイン」では、私の教室に来ていた小2の男の子が、自宅でまた作り、お友達のお誕生日プレゼントにしたと、お母様から嬉しい報告をいただきました。

参考作品・・・

筆者の教室で過去に制作した見本作品をご紹介します。

・木彫のスプーン・・・手で持ちやすいように厚みを工夫しています。木材の不要な部分を鋸で切り落としてから、切り出し小刀で形を作っていきます。細部は彫刻刀で掘り進め、紙やすりで表面を整えています。

・木製リング・・・「後から嵌めたんじゃないよ。最初から繋がっているの」と言うと、「えぇ?!」と子どもたちは驚きます。しかし、手に取って観察し「あ!わかった」と掘り出し方を言い当てました。

硬い木材は、穴を開けるのに大変なため、柔らかいバルサ材を使用したことがあります。鋸や彫刻刀も楽なのですが、穴あけの時に木が割れてしまうことが多く、木工用ボンドで修理してもらいました。

これまでの素材別アートはこちら・・・

*対応力を育み子どもの表現世界を広げる素材別アート

・紐を使って〜素材別アート

・紙粘土を使って〜素材別アート

よくある質問(FAQ)

親子造形ワークショップ主宰。木工・紙工作・紐素材など五感を育む絵画・造形が専門。

画像:すべて著者撮影(教室・自宅にて)/安全配慮の上で実施。

*お問い合わせ:artlife1021@gmail.com

コメント