お子さんの🎨アート活動で、金属を使用することは少ないかもしれませんね。でも実は、身近なアルミホイルや空き缶が、子どもの創造性を爆発させる最高の素材になるんです!

この記事では、4歳から小学生まで、ご家庭にある針金、アルミ板、空き缶などの廃品類を活用し、安全に楽しめ金属アートのアイデアをご紹介します。普段、触れない素材に挑戦することで、お子さんの新たな才能と親子の濃密なコミュニケーションを発見できますよ!

*金属アートの魅力* 難しい?危険?いえ、安心安全に楽しめます!

✂️ 台所で見つけるアート素材!アルミホイルで不思議な貼り絵(4歳〜)

まずは抵抗感の少ないアルミホイルを使った貼り絵をご紹介します。普段はお料理の時に使われるアルミホイルですが、どんな形にもなる不思議な性質を持っています。

その特質は、とても面白く、お子さんの教材としても適しています。アルミホイルの意外な楽しみ方を発見してみましょう!

準備するもの

・ハサミ

・アルミホイル (台所のアルミ製品、お弁当のアルミカップ、アルミの皿も使えます)

・白ボール紙や段ボール(A4〜B4判)

・木工用ボンド(主に4歳〜小学低学年)、造形用接着剤

・カラーマーカーセット(サインペンだと色が弾かれてしまいます)

・古新聞(作業台の上に古新聞を敷きましょいう)

✂️ 作ってみよう!

まずはアルミホイルを見せて、普段はどんな時に使っているかを話し合いましょう。

ステップ1:アルミホイルで遊ぼう

1、アルミホイルを手で千切ったり、丸める、棒状にする、など遊びながら基本の形を作る練習をしましょう。ハサミで切ることもできますね。

2、遊びの中から、イメージが浮かんでくるよう保護者の方も一緒にやってみましょう。

ステップ2:台紙を作ろう

1、用意した白ボール紙か段ボールにアルミホイルを貼り付けます。台紙の周りと対角線に接着剤をつけて、アルミホイルを被せ、丁寧に手のひらで抑えていきます。

アルミホイルで台紙を包むようにして、はみ出したホイルは、裏面から

*ポイントセロテープで留めても構いません。この場合、セロテープの無駄な使い方をしないよう、貼る時は丁寧に「アイロンがけ」と言って指で擦らせましょう。

ステップ3:どこが主役?レイアウトを決める

1、どの形が主役?色々な形ができたら、すぐに接着しないで、まずは台紙に並べてみましょう。「この絵で一番見せたい形はどれ?」とお子さんと話し合いましょう。

2、大切な形は、主役です。よく目立つ、真ん中あたりに置いてくださいね。

ステップ4:接着しよう!

1、レイアウト(構図)が決まったら、台紙に木工用ボンドか造形用接着剤で作った形を貼っていきます。幼児や小学校低学年のお子さんには木工用ボンドが使いやすいでしょう。

2、接着着剤のつけ過ぎに注意して、形を貼っていきます。

ステップ5:完成!

1、形が全部、貼れたら完成です!

2、アルミホイルにはカラーマーカーで色を塗ることができます。最後に色を塗るのも楽しいですよ。

3、世界にたった一つの作品が完成しました!お家のどこに飾りましょうか?お子さんと相談して、決めましょう。

🔨 集中力アップ!ドライバーと金槌でトントン!アルミ板を打つ「打ち出しアート」(4歳〜)

アルミ板に釘で凸凹を作って行くことで絵ができていく楽しい課題です。根気と集中力が養われる作業ですが、出来上がりを楽しみに最後までやり遂げましょう。本来は、五寸釘と呼ばれる太くて長い釘を使用しますが、今回は、より安全なドライバーを利用してトライしてみましょう。

・⚠️ 保護者の方はお子さんの道具の取り扱いに注意し、安全に作業できるよう見守りましょう!

(生徒さんに実演して見せるため、未完成です)

(生徒さんに実演して見せるため、未完成です)

準備するもの

・アルミ板 B5〜B6程度、通販などのECサイト(工作用)でも購入できますが、ホームセンターで探してみましょう。厚さ0.5ミリ程度で充分です。ご家庭にある物としては空き缶の蓋も活用できます。

Amazonなどのサイトで調べたところ、適当な物として厚さ0.3ミリ、150mm✖️300m mがありました(¥330)。30cmを半分にカッターナイフでカットすると2枚のアルミ板が取れます。(作業台には古新聞などを敷いてカッターで傷がつかないようにしましょう。1度にカットできないかもしれません。ゆっくり同じ箇所を数回、切ってください。)

・ドライバー(プラス、マイナス)

・金槌

・古新聞(作業台の上に古新聞を敷きましょいう)

・水性サインペン(アルミ板に下絵を描くときに使用)

・ビニールテープ(赤、青、黄色など縁飾り用として)

・下絵用のコピー用紙など(折込チラシの裏でも構いません)

・鉛筆、消しゴム

🔨 作ってみよう

・⚠️ 保護者の方はアルミ板や道具の扱いで、お子さんがケガしないよう、気をつけてあげて下さい。

ステップ1:アルミ板に下がきしよう

ハロウィンやクリスマス、雪だるまなど季節ごとの絵もオススメです!

(小学校高学年)

1、コピー用紙などにアルミ板の形を写し取ります。

2、1で写し取った枠の中に、自由に好きな絵を描きましょう。コツは簡単な形に書くことです。

*ポイント 鉛筆は、細かく描けますが、アルミ板で打ち出すと、分かりづらくなってしまいます。できるだけ大きくシンプルな形を考えましょう。

3、絵が決まったら、水性サインペンでアルミ板に描きましょう。

(4歳〜高学年)

1、アルミ板に水性サインペンで好きな絵を描きます。描き直したい時は水で湿らせたティッシュペーパーで拭き取れます。4歳〜6歳のお子さんは丸や四角などの単純な形でも大丈夫!形を重ねたりすることで楽しい作品になりますよ。

ステップ2:ドライバーで絵を描こう

1、サインペンは擦れると消えたりしますが、大体わかれば大丈夫。まずプラスのドライバーの先を絵の線に置いて金槌でトントンと軽く叩いてみましょう。あまり強く叩くとアルミ板に穴が空いてしまいます。時々、アルミ板の裏側から確認して下さいね。

2、プラスのドライバーを金槌でトントン!点、点と小さな凹みを作り、絵の形を作っていきます。

*ポイント 点の間隔が空きすぎると絵が分かりづらなってしまうので、あまり点の間を空けないよう、丁寧に金槌でトントンしていきましょう。

3、小学2.3年生〜は、線だけでなく形の中も点で埋めると、より変化が出て面白くなりますよ。

4、絵の形ができたらマイナスのドライバーも使うと、点だけではなく短い線も作れます。色々、楽しんでやってみましょう。

ステップ5:完成

1、トントンする作業は、楽しいですが根気も必要です。完成したらアルミ板の周りを好きな色のビニールテープで飾って完成です。

ビニールテープを貼らない場合、百円ショップの額縁に入れても見栄えがして飾ると素敵です。

廃材が命を吹き込む!針金と空き缶で「オリジナル昆虫」(小学4年生〜)

筆者が子どもの頃は、あたりに珍しいトンボや蝶々がたくさん飛んでいました。オニヤンマ、ギンヤンマ、アゲハ蝶、カラスアゲハ・・・今では近くの山へ行っても見られなくなりました。

↑筆者が昔、見本で作った昆虫。左はコードの長短を重ねてバッタ、右はトンボ。両方とも、アルミ缶や針金を切って作った羽は取れてしまいました。足はUの字型に針金を曲げて、細い針金で胴体に巻き付けてから接合。それからラジオペンチで曲げました。

廃品類の金属素材やコードを利用して面白い昆虫を作ってみましょう!

準備するもの

・カラー針金(細いものから太いものまであります。太い物はアルミ製が柔らかくて扱いやすいです)

・ペンチ、ラジオペンチ(どちらかあればOK)

・リングプル、アルミ缶、コード類、びんの王冠、ヨーグルトの蓋、釘やネジなどの廃品類

・接着剤(セメダインや金属用接着剤)

・ハサミ、万能バサミ(扱いには充分、注意し力加減の必要なところは保護者がやって見せましょう)

・あれば軍手(お子さん用の軍手もあります)

*筆者がよく集めているのは、ワインの注ぎ口に巻いてあるアルミ素材です。柔らかくて扱いやすく、ハサミでも切ることができ怪我の心配もありません。

・小さめのゴミ袋 アルミの切れ端で怪我しないように素手でゴミを取ってはいけません。ペンチでつまんでゴミ袋へ入れましょう!

ステップ1:昆虫のイメージ作り

1、「昆虫って、足が何本あるのかな?」「クモは昆虫かな?」お子さんの知っている昆虫を聞いてみましょう。そうすることでイメージが湧きやすくなります。

2、図鑑やインターネットで、どんな虫がいるのか調べてみましょう。正確な昆虫の形にこだわる必要はありません。著名なアーティストが余った材料で制作の合間に作った色々な形の虫?らしき物を展覧会の図録で見たことがあります。足の本数もまちまち、ほとんど形になっていない物もありましたが、逆に想像を刺激されて、作り手の楽しさが伝わってきました。

(*著作権に配慮し、画像掲載は割愛します)

猪熊源一郎「画家のおもちゃ箱」文化出版局刊でも遊び心溢れる色んな虫たちが見られますよ。

作ってみよう

道具の扱い方に注意して、落ち着いて製作しましょう!

ステップ1:材料の組み合わせを考えよう

1、用意した材料を手に取って、どんな組み合わせができるか、考えて見ましょう。お子さんの自発的な希望があれば、どうすればできるか、一緒に考えて下さいね。

2、アルミ缶はハサミで切ることが出来ますが、切り口で怪我をしないように気をつけましょう。アルミホイルやワインの注ぎ口の周りにある柔らかいアルミも使いやすいですよ。

*ポイント アルミや針金をを曲げる時はペンチを使いましょう。

ステップ2:材料を接合しよう

1、針金を巻き付ける、ペンチで切るなど、初めての経験が多いかも知れません。慣れないことに苦心するかも知れませんが、お子さんの貴重な経験は世界を広げ、成長のステップとなります。

*ポイント ペンチで針金を切る時は、ペンチの丸い穴の部分で切りましょう。

2、足を接合してペンチで曲げたりすると、何となく虫らしく見えてきます。

3、胴体や目玉を接合する場合は、接着剤を使いましょう。接着剤のつけ過ぎに気をつけて下さいね。

完成!

1、お子さんにとっては、新しい素材を体験できたことに意義があるので、形よりもトライできたことを褒めてあげましょう。

2、世界にたった一つの珍しい昆虫ができたかも知れませんね。作った昆虫を木の切れ端や植木鉢などに添えるとリアルに楽しめますよ。

後片付けも丁寧にしましょう!針金やアルミの切れ端など危険です。ほうきとちりとりで履いて安全確認をして下さい。

アルミでモビール作り!クリップで簡単「バランスの科学」を学ぶ親子アート(小学3年生〜)

ゆらゆら揺れるモビールは、空間を彩るおしゃれなインテリアです。この作品作りの醍醐味は、「バランス」を見つけること!この記事では、クリップを使った安全で簡単な重心の見つけ方を学びながら、世界に一つだけのアルミ製モビールを親子で一緒に制作します。

(画像)表、裏 色違いのアルミ板を切って作りました。

(画像)表、裏 色違いのアルミ板を切って作りました。

*ポイント 形同士は、それぞれ回転するように「よりもどし」をつけていますが、材料の調達が必要になると思いますので、糸で繋ぐようにしましょう。

準備するもの

・アルミ板(B4サイズ程度。厚さ0.3ミリ以下推奨)又は、厚手のボール紙(カラーボール紙)*最初はボール紙で、慣れてきたらアルミ板に挑戦するのがおすすめです。

アルミ板はAmazonなどのサイトで調べたところ、王作用として厚さ0.3ミリ、150mm✖️300m m(¥330)がありました。ホームセンターや百円ショップでも使えるものがあるかも知れません。

・はさみ (アルミ板を使用する場合は工作用または万能ハサミ)

・穴あけパンチ(事務用でOK)あればハトメパンチとハトメ金具

・あればよりもどし(釣具店で購入可能)よりもどしを使うことで形同士が、それぞれに独立して回転するため、より本格的で動きのあるモビールになります。Amazonで工作用よりもどしも極小サイズ#0も検索可能ですが、数が多くお家アートにはお勧めできません)糸を結んで代用できます。

・おもり(一番下に下げるオモリが必要。直径1.5〜2cmで油粘土を丸めた物をアルミホイルで包んでもOK)

・クリップ📎1個(バランス探しに必須)

・テグス又は木綿糸 (見栄え重視ならテグス、結びやすさ重視なら木綿糸)

・小さめのゴミ袋 アルミの切れ端で怪我しないように素手でゴミを取ってはいけません。ちりとりに箒で集めたりペンチでつまんでゴミ袋へ入れましょう!

作ってみよう!

今回はモビールに挑戦です。吊るす飾りを作ってみましょう!

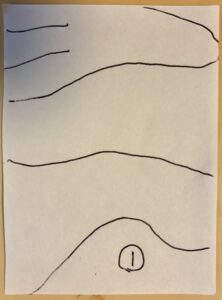

ステップ1:アルミを切る

形を3つ、描きました。

形を3つ、描きました。

1、形は大体、3〜4つくらいにして、アルミ板をハサミで切っていきます。できるだけ大きく左右いっぱいに切ると形づくりが楽しめますよ。

怪我をしないように気をつけて切って下さい。ほぼ直線か曲線で、複雑な形はないので大丈夫と思いますが、保護者の方はお子さんの手元に注意してあげましょう。

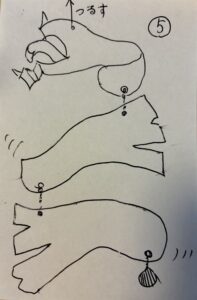

ステップ2、吊るす順番を決める

1、切った形を上からどの順番で吊るしていくか決めましょう。順番を入れ替えながら、一番カッコよく見える順番を探して下さい。

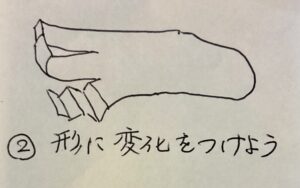

ステップ3、形を作る(立体加工)

1、吊るす順番が決まったら、形を曲げたり、切り込みを入れたりして、立体的な形にします。「光が当たったらどう見えるかな?」「風が当たるとどう見える?」とお子さんに問いかけながら、正面だけでなく、左右や裏側から見ても面白い形に加工してみましょう。

綺麗に折り曲げる時は定規を当てて折ります。

2、それぞれの形を加工して立体的な形にしていきましょう。

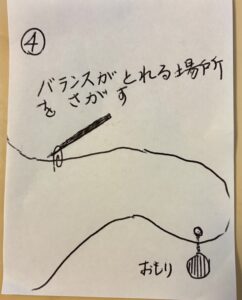

ステップ4、バランスをとる(重心を探そう)

1、まずオモリを作ります。オモリはなんでも構いませんが、見栄えのためには油粘土を直径1.5〜2cmくらいに丸め、糸を巻き付けアルミホイルで包みます。糸はホイルから出して結ぶので伸ばしておいて下さいね。

2、オモリをつけたいところにパンチで穴を開けます。おもりは左右どちらかに寄せてつけるとバランスが面白くなりますよ。@アンチで穴を開けますが、はじギリギリだと壊れやすいので、縁から3ミリは離して穴を開けます。ハトメパンチがある場合は穴にハトメ金具を止めて下さい。

3、一番下の形におもりがついたら、その上の形に繋ぐために、『どこに穴を開けるか』、『重心』を探してバランスを取ってみます。おもりは左右どちらかに寄せてつけるとバランスが面白くなりますよ。

4、クリップを「この辺りかな?」と思うところにつけます。クリップに鉛筆や爪楊枝などを差し込んで、ゆらゆらと水平(良いバランス)になる場所を探して下さい。大きく傾くようなら、クリップの位置を変えて、わずかなかたむきも見逃さないよう調整しましょう。

ステップ4、形をつなぐ

1、うまくバランスが取れたら、そこがモビールが安定する『重心』です。クリップの場所にパンチで穴を開けて糸を結びつけましょう。糸は結びやすくするために長めにしておいて下さいね。

2、クリップをつけてバランスを探し、穴を開けることを繰り返して、全部の形を繋ぎます。

ステップ5、完成!

1、最後は一番上の形の上辺に、またクリップをつけてバランスを探し、穴を開けてテグスか糸を結びつけます。

2、どのくらいの長さで吊るすか、考えて決めましょう。吊るしやすくするため、伸ばしたテグスか糸にクリップを結びつけたら完成です!

3、アルミにカラーマーカーで色を塗ったり色違いの髪を使ったりすると、さらに華やかになりますね!

4、『たった一つのクリップ』で、モビールの重心を探ると言う『理科の実験』のような面白い体験ができました。バランス感覚と集中力が鍛えられたお子さんをたくさん褒めてあげましょう!

5、後片付けも丁寧にしましょう!針金やアルミの切れ端など危険です。ほうきとちりとりで履いて、必ず安全確認をして下さい。

動くことで形が変化して見えるモビールはいかがでしたか?ぜひお家の天井から吊るなど、場所をお子さんと相談して飾って下さいね!

これまでの素材別アートはこちら・・・

素材に合わせた対応力を育み、子どもの表現世界を広げる「お家アート」シリーズでは、様々な素材をご紹介しています。

・木材を使って「」〜素材別アート

・紐を使って〜素材別アート

・紙粘土を使って〜素材別アート

よくある質問(FAQ)

Q1.アルミ素材を準備するのが難しいのですが代用できる物はありますか?。

A. はい。身近な廃材で代用可能です。アルミの打ち出しは、アルミ缶の蓋や使い捨てアルミ皿も使えます。虫を作る場合はアルミホイルを丸めたり伸ばしたりして活用できます。ただし、空き缶の蓋は鋭利な場合は、保護者の方が処理してからお子さんにお渡しください。

Q2: アルミ板は家庭用のハサミで切れますか?

A. 厚さ1ミリ以下の薄いアルミ板やアルミ缶は、工作用ハサミや万能ハサミで切ます。ただし、切り口が鋭利になりやすいため、軍手を着用し、危ない作業は必ず保護者の方が担当してください。安全第一で進めましょう。

Q3:アルミの色付けは、どんなマーカーが良いですか?

A. 油性マジックを思い浮かべる方が多いですが意外にも、「水性のカラーマーカー」でも色を塗ることができます。100円ショップでもバラ売りされているので、好きな色を選んでみて下さい。水性の細いサインペンでは色が弾かれて綺麗に塗れません。

・活動内容:親子造形ワークショップ主宰。木工・紙工作・紐素材など五感を育む絵画・造形が専門。

・画像について:すべて執筆者撮影(教室・自宅にて)。40年の指導経験に基づき、安全に配慮の上で実施しています。/安全配慮の上で実施。

*お問い合わせ:artlife1021@gmail.com

コメント